Historia de sucre: la ciudad blanca que dio origen a Bolivia

En el corazón de los Andes bolivianos, entre valles templados y montañas suaves, se alza Sucre, una ciudad que fue cuna de la independencia, sede del saber y capital constitucional de Bolivia. Sus calles blancas y silenciosas esconden casi cinco siglos de historia, de luchas, ideas y transformaciones.

Los primeros pobladores: los yamparas y el mundo de charcas

Antes de la llegada de los españoles, el valle donde hoy se asienta Sucre estaba habitado por los yamparas, un pueblo agrícola y textil que formaba parte del mosaico cultural andino. Dependían del intercambio con las tierras altas y los valles cercanos, y mantenían contactos tanto con el Imperio inca como con comunidades guaraníes del oriente.

Estos pueblos, organizados en ayllus, cultivaban maíz, papa y quinoa, y rendían culto a los apus —las montañas sagradas— que rodean Chuquisaca. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, encontraron aquí un territorio fértil, con agua abundante y clima benigno: ideal para una ciudad administrativa.

La fundación española: la Villa de la Plata (1538–1540)

En 1538, el conquistador Pedro de Anzúrez de Camporredondo fundó la Villa de La Plata de la Nueva Toledo en nombre del rey de España. Su objetivo era crear un punto intermedio entre Potosí, donde se hallaba la fabulosa mina de plata del Cerro Rico, y Lima, la capital virreinal.

Los pueblos originarios de la zona —especialmente los yamparas— llamaban al lugar “Chuquisaca”, palabra quechua-aimara cuya etimología más aceptada significa “valle de los caracoles” o “colina dorada”.

La Plata se convirtió rápidamente en una ciudad de juristas, religiosos y aristócratas, con casonas blancas, patios interiores y balcones tallados. Su ubicación, templada y estratégica, la transformó en el refugio preferido de las familias pudientes que huían del frío (Sucre está 1200 metros por debajo del nivel de Potosí) y del bullicio de Potosí.

La audiencia de charcas y el nacimiento del pensamiento criollo

En 1559, el rey Felipe II creó la Real Audiencia de Charcas, un tribunal y centro de poder político que abarcaba gran parte del actual sur de Bolivia, norte de Argentina, Paraguay y Chile. Con el tiempo, La Plata se convirtió en un centro de justicia, religión y educación, más que de comercio o minería.

En 1624 se fundó la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, una de las más antiguas de América. Allí se formaron generaciones de juristas y pensadores criollos que, siglos después, serían protagonistas de los primeros movimientos independentistas. En sus aulas se discutían las ideas de la Ilustración, los derechos naturales del hombre y la soberanía popular.

“Chuquisaca” se vuelve nombre oficial (alrededor de 1776–1825)

Con el auge de los movimientos criollos y la independencia de Bolivia, Chuquisaca comenzó a usarse formalmente como símbolo local e identitario. El nombre La Plata fue perdiendo vigencia, y durante la fundación de la república (1825) ya se hablaba oficialmente de Chuquisaca como la capital del nuevo Estado.

La revolución de Chuquisaca (1809): el primer grito libertario

El 25 de mayo de 1809, algo antes que en otras regiones, Chuquisaca se levantó contra el dominio español. Inspirados por las noticias de la invasión napoleónica en España, los criollos exigieron la destitución del presidente de la Audiencia y proclamaron una Junta de Gobierno autónoma.

Fue un levantamiento político e intelectual más que militar, y hoy se recuerda como “el primer grito libertario de América del Sur”. Sucre fue así una de las primeras ciudades del continente en desafiar la autoridad virreinal y sembrar la idea de independencia.

Independencia y nacimiento de Bolivia (1825)

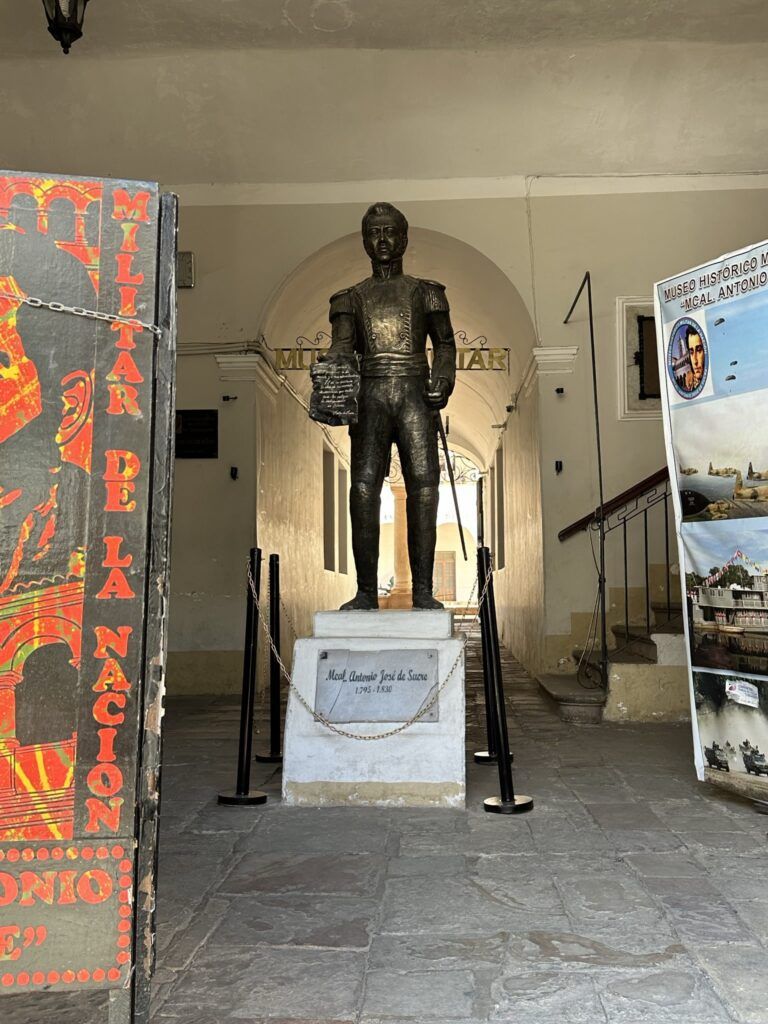

Tras años de guerras y campañas, los ejércitos libertadores de Antonio José de Sucre y Simón Bolívar consolidaron la emancipación del Alto Perú. El 6 de agosto de 1825, en el Salón de la Casa de la Libertad, los representantes de las provincias firmaron el Acta de Independencia de Bolivia.

Más tarde, en 1839, La ciudad de Chuquisaca pasó a llamarse Sucre, en honor al mariscal Antonio José de Sucre, y fue declarada capital de la nueva República. En sus primeros años, la joven Bolivia intentó consolidar sus instituciones bajo una élite ilustrada formada en sus universidades y conventos.

Antonio José de Sucre fue uno de los grandes héroes de la independencia latinoamericana, conocido como el Gran Mariscal de Ayacucho. Nació en Cumaná (Venezuela) en 1795, en el seno de una familia criolla ilustrada. Desde joven mostró talento para la ingeniería y la estrategia militar, lo que le llevó a unirse a las filas patriotas bajo las órdenes de Simón Bolívar. Participó en campañas decisivas en Venezuela, Nueva Granada y Quito, y destacó por su disciplina, su sentido de la justicia y su lealtad. No era un caudillo impulsivo, sino un militar metódico y profundamente humano, lo que le ganó el respeto tanto de sus tropas como de sus enemigos.

Su momento más glorioso llegó con la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, en el altiplano peruano. Allí, al mando del ejército independentista, derrotó al virrey José de la Serna, sellando definitivamente la independencia de Sudamérica del dominio español. Por esta victoria, el Congreso le otorgó el título de Gran Mariscal de Ayacucho. Tras la guerra, Bolívar le confió la organización del nuevo Estado de Bolivia, al que Sucre dio su nombre. Fue el primer presidente de Bolivia (1826–1828), donde impulsó una constitución liberal, fundó instituciones educativas y trató de construir un país moderno y estable.

Sin embargo, su idealismo chocó con las tensiones políticas y los intereses locales. Cansado de las intrigas y la violencia, renunció a la presidencia y se retiró del poder. En 1830, mientras viajaba hacia Quito, fue asesinado en Berruecos (Colombia), en un atentado instigado por facciones contrarias a Bolívar. Tenía apenas 35 años.

Siglo XIX: esplendor, crisis y guerra federal

Durante el siglo XIX, Sucre fue la capital política y judicial del país. Alberga aún los edificios que fueron sede del Congreso, del Palacio de Gobierno y de la Corte Suprema.

Sin embargo, su influencia fue decayendo frente al auge económico y comercial de La Paz, más cercana a las rutas del altiplano y del Pacífico. Esta rivalidad desembocó en la Guerra Federal de 1898–1899, donde los liberales paceños derrotaron a los conservadores chuquisaqueños.

Desde entonces, el Poder Ejecutivo y Legislativo se trasladaron de facto a La Paz, pero la Constitución mantuvo a Sucre como capital oficial y sede del Poder Judicial, un título que conserva hasta nuestros días.

Siglo XX hasta la actualidad: ciudad universitaria y joya colonial

A comienzos del siglo XX, Sucre perdió peso político, pero ganó prestigio cultural. La Universidad San Francisco Xavier continuó siendo un polo académico nacional, y la ciudad empezó a destacar por su conservación arquitectónica. Sus casas encaladas, iglesias barrocas y calles empedradas sobrevivieron mejor que en otras capitales andinas.

Durante gran parte del siglo XX, Sucre vivió alejada de los grandes conflictos políticos, lo que favoreció la preservación de su patrimonio. En 1991, la UNESCO declaró su centro histórico Patrimonio de la Humanidad, reconociendo su valor como ejemplo excepcional de arquitectura colonial y neoclásica en América Latina.

Hoy, Sucre es una ciudad tranquila, universitaria y turística, con una población cercana a los 300.000 habitantes. Su economía se basa en los servicios, la educación, la justicia y el turismo cultural. Los visitantes llegan atraídos por sus museos, iglesias, miradores y el Parque Cretácico, donde se conservan miles de huellas de dinosaurios.

Sucre hoy: capital constitucional y alma boliviana

Caminar por Sucre es recorrer la historia de Bolivia en miniatura. En una sola ciudad conviven los ecos coloniales, las ideas ilustradas, las luchas independentistas y el ritmo apacible de los mercados y plazas.

Aún resuena el eco de las campanas de San Felipe Neri, mientras la Casa de la Libertad recuerda que aquí nació un país.

Sucre es, más que una capital olvidada, el símbolo del origen boliviano: el punto donde se unieron la plata de Potosí, la fe de los conventos, la palabra de los juristas y el sueño de libertad de toda América del Sur.

Un día en Sucre: historia viva entre cúpulas blancas y jugos de chirimoya

Llegamos a Sucre a media mañana, tras un viaje en autobús desde Potosí que serpentea entre montañas y valles verdes. La luz era suave y el aire, templado, mucho más amable que el frío potosino. En cuanto bajamos, sentimos esa calma y sofisticación que distingue a la capital constitucional de Bolivia: calles muy limpias, fachadas encaladas y balcones de madera.

El Mercado Central de Sucre: colores, aromas y chirimoyas

Ningún viaje a Sucre está completo sin perderse por los pasillos del Mercado Central, de 1950 apróx., un lugar que condensa la vida cotidiana de la ciudad mejor que cualquier museo. Nosotros llegamos a media mañana, cuando el bullicio alcanzaba su punto álgido: mujeres con trenzas y sombreros beige, azules y negros exponían verduras y frutas sobre un plástico en el suelo, los vendedores de jugos agitaban sus licuadoras y los aromas se mezclaban en un caos delicioso de frutas, frituras y pan recién hecho.

El mercado fue construido a finales del siglo XIX y ha sido remodelado varias veces, pero mantiene su espíritu original: es un espacio de encuentro entre el campo y la ciudad. Los campesinos llegan cada día desde las comunidades de los valles cercanos cargando sus productos frescos: maíz, papa, quinua, habas, plátanos y flores. Dentro del edificio, los puestos se distribuyen por secciones —frutas, verduras, carnes, comidas, jugos y dulces—, cada una con su propio carácter.

Nos dirigimos primero a la zona de jugos, quizá la más popular entre viajeros y locales. En unas sillas altas coloridas, probamos un jugo de chirimoya, la fruta reina de los Andes, con su sabor suave y textura cremosa, servido en un vaso que casi no podías abarcar con una mano. También ofrecen combinaciones de mango, plátano y papaya.

Al lado, las señoras de las salteñas —esas empanadas bolivianas rellenas de carne jugosa y ligeramente dulce— despachan a un ritmo frenético. Más allá, una hilera de mesas ofrece almuerzos caseros por apenas unos bolivianos: sopa (de maní), plato fuerte y postre. Nosotros pedimos algo muy sencillo, un pan recién hecho con salchicha y lechuga para no perder ni un instante de nuestra corta estancia en Sucre.

También pudimos visitar las zonas de las verduras, frutas, frutos secos, y multitud de ricos puestos ambulantes. La variedad de frutas es increíble, he incluso pudimos observar muchos tipos distintos de manzanas.

Tengo que destacar también que en el viaje en autobús nos ofrecían constantemente unas mintas al horno – empanaditas dulces o saladas típicas del departamento de Chuquisaca (típicamente rellenas de queso o de tamales), envueltas con chala (la envoltura del maíz o choclo como dice los locales). Al final acabamos probándolas, aunque tampoco tuvieron mucho éxito.

La iglesia de San Francisco de Charcas o de Asís: arte y devoción

Desde allí caminamos hacia la Iglesia de San Francisco de Charcas o de Asís, uno de los templos más antiguos y simbólicos de Sucre, y también uno de los que mejor reflejan la historia espiritual y política de la ciudad. Su construcción comenzó hacia 1559, en 1683 se hicieron las naves laterales y la portada de la Virgen de Guadalupe junto a la torre. Se terminó la construcción en 1712. Con el tiempo sufrió diversas ampliaciones hasta adquirir la forma que conserva hoy: una fachada sobria de estilo barroco mestizo, con portones tallados y una torre que domina discretamente la calle Aniceto Arce.

Más allá de su valor artístico, la iglesia tiene un profundo significado histórico: desde su torre se dice que ondeó una de las primeras banderas de la revolución del 25 de mayo de 1809, el levantamiento que encendió la chispa de la independencia en todo el continente. Muchos cronistas la mencionan como el lugar donde los sucrenses se reunieron antes de marchar hacia la Plaza 25 de Mayo, al grito de libertad, y donde tuvo lugar el Grito Libertario.

Plaza 25 de mayo: el corazón de la ciudad

La Plaza 25 de Mayo es el alma de Sucre (y toma su nombre del mencionado Grito Libertario), el punto donde confluyen pasado, vida cotidiana y memoria nacional. Quien la pisa por primera vez entiende por qué aquí se dice que toda Bolivia comenzó. Es una plaza armónica y luminosa, rodeada de fachadas coloniales encaladas, balcones de madera tallada y palmeras altas que proyectan sombra sobre los bancos. Su trazo cuadrado se conserva casi intacto desde el siglo XVI, cuando la ciudad aún se llamaba La Plata de la Nueva Toledo, y desde entonces ha sido escenario de procesiones, levantamientos y celebraciones patrias.

A su alrededor se encuentran los edificios más importantes de la historia boliviana:

La Catedral Metropolitana: fe, arte y el brillo de la virgen de Guadalupe

La Catedral Metropolitana de Sucre se alza con elegancia frente a la Plaza 25 de Mayo, guardando siglos de historia y devoción. Su construcción comenzó en 1551, poco después de la fundación de la ciudad, y se prolongó durante casi dos siglos, después de varias reconstrucciones y ampliaciones. Por eso su arquitectura combina elementos renacentistas, barrocos y neoclásicos (en el interior), reflejo de las distintas épocas y estilos que atravesó la colonia.

Dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de Sucre, la catedral es un símbolo de identidad local. En su interior alberga uno de los retablos más bellos de Bolivia, que alberga la imagen de la Virgen de Guadalupe, una obra pintada por Fray Diego de Ocaña en 1601.

Cada 8 de septiembre, durante las festividades de la patrona, la imagen es sacada en procesión por las calles, acompañada por bandas, bailes y miles de devotos que llegan desde todo el país. Más allá de la fe, la catedral es también una joya artística: su museo guarda custodias coloniales, cálices de plata labrada, pinturas de la escuela de Charcas y documentos que narran la historia religiosa de la región.

La Casa de la Libertad: donde nació Bolivia

Justo frente a la catedral, en el mismo costado de la plaza, se encuentra la Casa de la Libertad, el lugar donde nació Bolivia como nación independiente. El edificio fue originalmente parte del antiguo convento jesuita de San Bernardo mandado a construir en 1621, y su aula magna sirvió durante siglos como sede de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, la más antigua del país. Fue precisamente en esa sala donde, el 6 de agosto de 1825, los representantes de las provincias altoperuanas firmaron el Acta de Independencia de Bolivia, bajo el liderazgo de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre.

Recorrer sus salones es viajar al corazón del siglo XIX. En las paredes cuelgan los retratos de los libertadores, pinturas de artistas reconocidos como Melchor Pérez de Holguín (del que ya vimos cuadros en la Casa de la Moneda), junto a documentos originales, banderas históricas y mobiliario de la época. Allí se conserva la espada del libertador Sucre, usada en la batalla de Ayacucho. Quizá el salón más representativo es el de la independencia.

El Palacio Nacional del Gobierno: poder y elegancia en el corazón de sucre

En uno de los flancos de la plaza se levanta el Palacio Nacional del Gobierno, un elegante edificio de estilo neoclásico que recuerda los tiempos en que Sucre fue el centro político de Bolivia. Construido a finales del siglo XVIII y remodelado en el XIX, este palacio fue durante décadas la sede del Poder Ejecutivo y el símbolo del poder republicano (ex-palacio presidencial).

Su fachada blanca grisácea, con columnas y balcones de tipo colonial, armoniza con la estética del entorno, pero su escala y simetría le confieren una majestuosidad que lo distingue del resto de los edificios. En su interior, las salas estaban decoradas con retratos de presidentes, cortinas de terciopelo y muebles traídos desde Europa, testimonio del refinamiento de la élite sucrense de la época.

Tras la Guerra Federal de 1899, cuando los poderes del Estado se trasladaron a La Paz, el Palacio Nacional perdió su función política principal, pero sigue siendo un emblema de aquel periodo en que Sucre era la verdadera capital del país. Hoy alberga la sede de la Gobernación del Departamento de Chuquisaca.

Si os fijáis en la imagen, se puede observar encima del escudo del edificio un cóndor, y aquél representando una imagen de Cerro Rico, con el sol, una palmera y lo que parece una alpaca. También se pueden observar los colores de Bolivia: rojo por la sangre, amarillo por la riqueza y verde por el ambiente tropical del país.

Nos sentamos un rato en los bancos de la plaza, viendo pasar a estudiantes con uniforme y a vendedores de helados. Cada rincón parecía contar un fragmento de historia.

Mirador de la recoleta: la postal perfecta

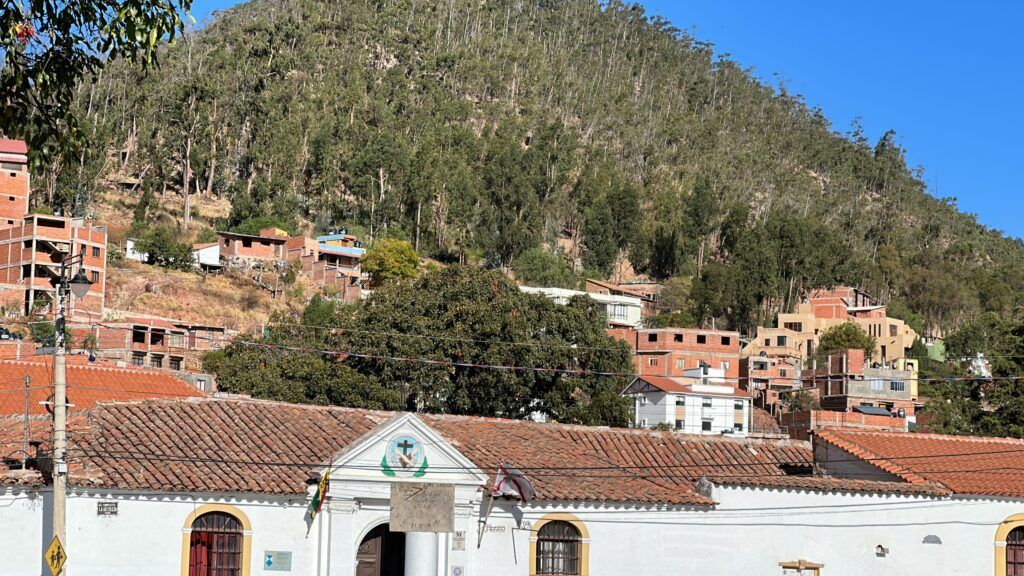

Por la tarde subimos hasta el Mirador de La Recoleta, uno de los lugares más bellos de Sucre. Desde la explanada frente al antiguo convento franciscano se ve toda la ciudad extendiéndose como un mar blanco de tejados de teja roja. Las montañas enmarcan el horizonte y el campanario del convento se recorta en el cielo azul.

En esta plaza se puede acceder a la fuente peregrina (que la han ido reubicando de sitio con el paso de los años), se puede ver el cedro más antiguo de la ciudad (más incluso que la propia Bolivia) y también se vislumbra una escuela con vistas privilegiadas.

Muy cerca está la Iglesia de Santa Ana de La Recoleta, un pequeño templo jesuita con un retablo colonial sencillo pero encantador. Es de 1540 y es la primera iglesia de Sucre. Después bajamos por la empinada Calle de los Gatos, llamada así porque antiguamente, dicen, los vecinos dejaban leche en los portales para los felinos del barrio. Otros dicen que realmente vivían mujeres solteras con gatos. Lo cierto es que el callejero adopta en esa área multitud de nombres de gatos.

Hoy es una calle tranquila, con casas bajas y macetas floridas, perfecta para perderse con la cámara en mano.

Susto en forma de golpe de Estado

En el momento en el que nos acompañaban el chófer y el guía al próximo destino, nos comunicaron que tanques se habían desplegado en plaza Murillo en la Paz, en lo que parecía un golpe de Estado. Aunque todo acabó en un fallido golpe, habiéndose retirado los militares finalmente a sus cuarteles, pasamos horas de incertidumbre y malestar por lo que pudiera ocurrir. Al día siguiente teníamos vuelo a la Paz y visita a la ciudad, pero el ambiente que se estaba viviendo hizo que cambiáramos ligeramente de planes, y tomáramos una ruta directa desde el aeropuerto de la Paz hasta Copacabana en el Lago Titicaca.

Museo costumbrista casa Deheza: un viaje íntimo al sucre de antaño

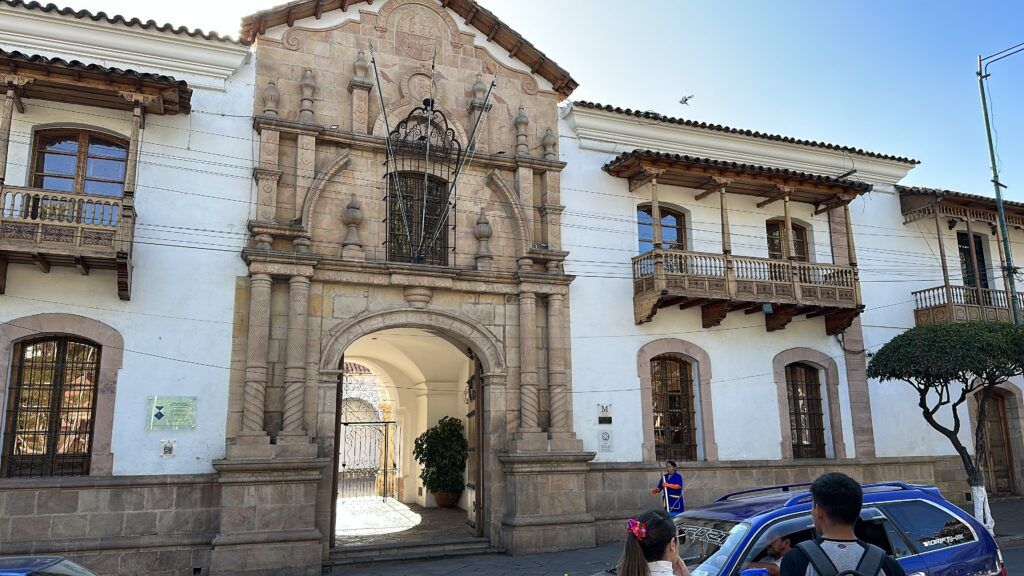

Entre las calles empedradas del casco antiguo de Sucre, a pocos minutos del mirador de La Recoleta, se esconde una de las joyas menos visitadas y más entrañables de la ciudad: el Museo Costumbrista Casa Deheza. Instalado en una antigua casona del siglo XVIII, este museo no exhibe grandes tesoros coloniales ni cuadros de maestros europeos; lo que muestra es algo más valioso: la vida cotidiana de los sucrenses a lo largo de los siglos.

El edificio en sí ya vale la visita. La casa perteneció a la familia Deheza y fue donada por Mariano Deheza, una de las más distinguidas de la ciudad, y conserva su estructura original: un gran patio central con una fuente, corredores con columnas, balcones de madera y habitaciones amplias de techos altos. El olor a cal, el brillo de los pisos de piedra y el rumor del agua crean una atmósfera tranquila, casi doméstica, que prepara al visitante para un viaje en el tiempo.

Gran parte del material que podemos encontrar en el museo es fruto de la donación de una señora llamada María Luisa Celada.

Pero antes de diseccionar el museo por la visita guiada que realizamos, tenemos que describir lo que era una chola, y porqué es tan importante este concepto y esta mujer para Bolivia.

En Bolivia, una chola es una mujer de raíces indígenas o mestizas que conserva con orgullo la vestimenta tradicional andina, especialmente de los pueblos quechuas y aimaras. Su imagen es inconfundible: lleva polleras amplias (faldas de varias capas), blusa bordada, mantón o aguayo sobre los hombros y un sombrero bombín. El cabello, largo y trenzado en dos coletas, completa la figura que se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles del altiplano y los valles bolivianos.

Pero ser chola es mucho más que una forma de vestir: es una identidad social y cultural que combina tradición y modernidad. Las cholas son herederas de una larga historia de resistencia; durante siglos fueron marginadas o vistas como símbolo de pobreza, pero en las últimas décadas su figura ha sido revalorizada. Hoy representan orgullo, independencia y fuerza femenina. Muchas son comerciantes, artesanas, empresarias o líderes sociales, y su presencia es central en las fiestas populares y en la economía urbana.

En ciudades como Sucre, La Paz o Cochabamba, ver a las cholas caminar con paso firme por los mercados o bailar en los desfiles folclóricos es ver la esencia misma del mestizaje boliviano: una mezcla viva de raíces indígenas y espíritu moderno que define gran parte de la identidad del país.

Vayamos por las Salas del museo.

Primera Sala: Introductoria

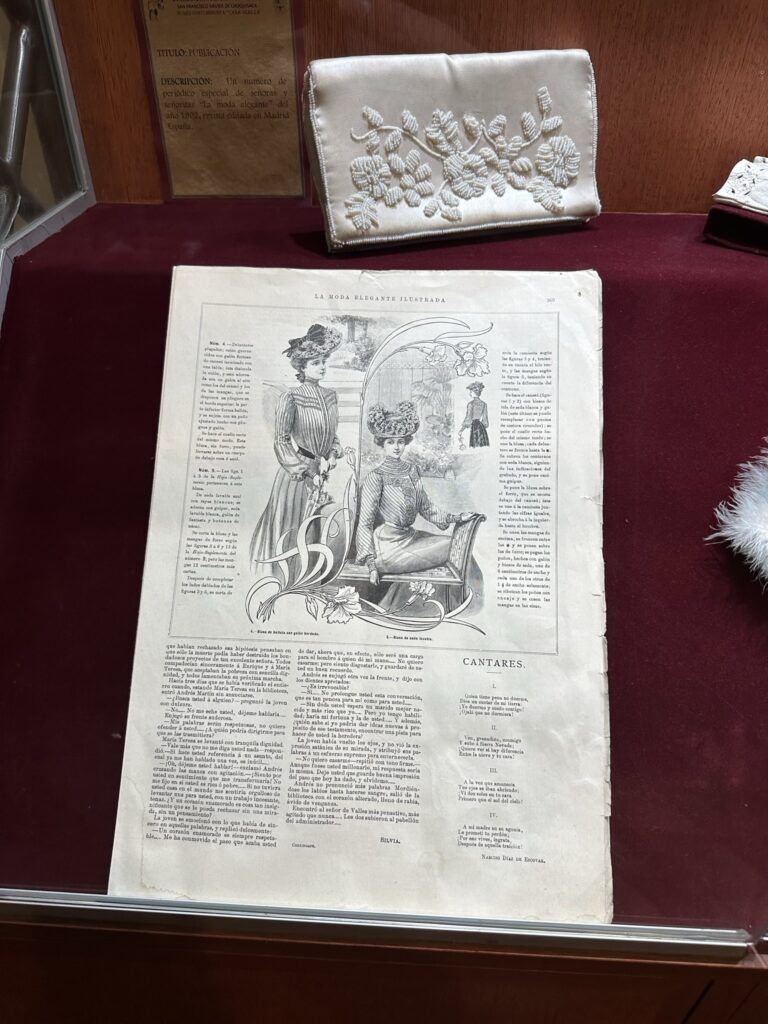

En las primeras salas, se exhiben objetos de uso cotidiano: ropas, trajes, enseres, etc., todos como elementos identificadores del crisol nacional.

En Bolivia miraban a Europa para traer la moda, y la adaptaban a la realidad colonial de la época. Podemos ver abanicos o bolsos sofisticados traídos de Paris. Gracias a la prosperidad de la plata, las familias más ricas podían viajar a Europa y traerse ciertos objetos de Europa.

También se observan periódicos de antaño donde las ilustraciones van a influir en la propia vestimenta boliviana. Y justamente al lado de esa ilustración, nos exhiben dos vestimentas de hombre y mujer, de las más elegantes que se podían ver en la época.

Por último, se destaca una vestimenta de lujo de una mujer chola con falda pollera. Se puede ver en la imagen un cuidadoso bordado, combinado con colores llamativos. Las cholas que llevaban estos trajes tenían cierto nivel.

Segunda Sala: Chichería

En la segunda sala podemos ver la recreación de una chichería, una especie de bar o centro social donde vendían chicha – un fermentado del maíz (del que más adelante hablo con algo más en detalle cuando visitamos una chichería en Sucre).

Quién no en la formación de esta ciudad Capital, necesitará de un momento para descansar y dialogar sobre acontecimientos del vivir. Augustos doctores, cocheros, oficiales, militares, urbanos y del campo en compañía de la buena chicha, la gran anfitriona quien con solícitas atenciones dirigía los hilos invisibles de las conversaciones que llenas de información, opinión y juicios, describían la realidad y acontecer de la época, equilibrando ella los momentos de discusión, desacuerdos y otras situaciones, en general fomentando la camaradería.

Centro heterogéneo de integración social. Hogar de la chichera, familia y ayudantes.

¡Oh! chichería

Lugar de encuentro

Fugaz tranquilidad

De conformidad existencial

Adiós, comadre, hasta la próxima.

Pulpería y Herrería

Los oficios generadores de economía prestos a solucionar las demandas de los habitantes de la ciudad se localizaban en los barrios, dándoles características importantes de identificación.

La Pulpería (una tienda de abastos), para la adquisición diaria de pan, la chicha, velas, hilos, agujas, etc. Centros de sociabilidad y de información para enterarse de los acontecimientos diarios de la vida de los vecinos y de la ciudad. Normalmente las cholas que regentaban las pulperías recibían las provisiones de las yamparas – un grupo étnico prehispánico de Bolivia.

En las pulperías también era frecuente poner un Ekeko o deidad andina de origen aymara que simboliza la abundancia, la prosperidad y la fertilidad (es un muñeco vestido de dinero).

La Herrería, lugar donde al calor de la fragua se preparaban herramientas, carruajes, peroles de cocina y todo aquello que debía acondicionarse de fierro para las faenas cotidianas.

Tercera Sala: Trajes de Chola

En la tercera sala se van a exponer varios trajes de cholas. En función de la vestimenta y abalorios (anillos o pendientes) que llevaras puesto, se te consideraba de una clase u otra. Las faldas polleras derivan de las sayas españolas.

En esta imagen podemos ver un vestido de primera clase: hecho a medida, con encajes y bordados hechos en plata.

En esta imagen el vestido es de segunda clase, donde se ve una blusa más suelta. Este tipo de cholas podrían ser las trabajadoras dentro de una chichería por ejemplo.

Quinta Sala: Salón

En este salón, inspirado en la Bolivia de mediados del siglo XIX, está decorado según los estándares europeos y reminiscencia española castellana, un ambiente cortesano para el baile de gala o la tertulia intelectual, un transitar de celebración con decoro y comodidad. Se pueden ver vestidos de fiesta, un poemario de serenata, vestimenta presidencial y un balcón.

Serenata

La conquista, lograr la relación amorosa, solicitaba numerosas veces estratagemas muy ingeniosas.

La serenata de música y melodiosas voces con letras románticas, resultó ser la más acertada. Recurso artístico, sutil medio de la conquista.

Que doncella o mujer al recibir de su galán una serenata no sólo abría la puerta de su casa sino la de su alma y corazón.

Sexta Sala: Oratorio

La Fe Cristiana Católica desde la Conquista al siglo XX fue instrumento de paz y meditación por lo que muchas casas destinaron un espacio permanente como oratorio para sus prácticas de Fe.

Escritorio

Las actividades administrativas y sobre todo por tener que ser registradas con escritura en papel, folios y carpetas, desde la época de la colonia a nuestros días crearon el escritorio, lugar de trabajo de actos administrativos, comerciales, religiosos, civiles y militares.

Séptima Sala: Costurera

En esta sala se detalla a la mujer costurera con todos los muebles y maquinaria relevante.

Este maravilloso y ancestral oficio desarrollado a lo largo del transcurso de la historia ha permitido la protección del cuerpo humano de las inclemencias, para luego complejizarse, embellecerse y sofisticarse con las manos hábiles y la creatividad de las incansables costureras.

Podemos ver un taller lleno de material de exquisita factura como hilos multicolores cual arco iris, botones, plumas, etc., y sus herramientas juntos para crear, armar y/o ensamblar los trajes.

Dormitorio

Las jóvenes de la sociedad de Sucre cuyas familias accedían a recursos económicos importantes y eran propietarios de edificaciones grandes podían contar con un dormitorio propio donde se desarrollaban sus universos personales, también como lugar de descanso, camerino de cambio de ropa, lugar de sueños, meditación y de labores de casa, para su respectiva preparación en la mayoría de los casos para un matrimonio adecuado.

Octava sala: Cocina

La última sala es la de la cocina donde se nos muestran mesas, utensilios y un mini horno decimonónico.

Visitar la Casa Deheza es como entrar en la memoria viva de la ciudad. No hay vitrinas frías ni carteles interminables: hay historia hecha de madera, tela y recuerdos. Es un museo humilde pero auténtico, donde cada sala huele a vida real.

Mercado campesino y chichería Samary: la otra cara de Sucre

Al caer la tarde fuimos al Mercado Campesino de Sucre, más alejado del centro y mucho menos turístico.

El Mercado Campesino de Sucre es un mundo aparte dentro de la ciudad blanca. Situado a unos quince minutos a pie del centro histórico, este enorme laberinto de puestos callejeros es el corazón comercial y popular de la capital. A diferencia del orden y el ritmo pausado del casco colonial, aquí todo se mueve con energía: los gritos de los vendedores, el olor de las frituras, las bocinas de los camiones que llegan cargados de productos desde las comunidades rurales. Es un lugar vivo, caótico y fascinante, donde los sucrenses compran desde frutas y verduras hasta ropa, electrodomésticos y animales vivos.

A medida que uno avanza, los pasillos se vuelven más estrechos y los productos más curiosos. En ciertas zonas se venden hierbas medicinales, amuletos y ofrendas rituales: pequeñas figuras de yeso, hojas de coca, alcohol puro y fetos de llama secos que se utilizan en los rituales a la Pachamama. Este sector, conocido como el “mercado de las brujas”, es una ventana a la espiritualidad andina que aún late bajo la modernidad. Más allá, las mujeres campesinas con trenzas y polleras de colores ofrecen quesos, panes y frutas en mantas multicolores extendidas sobre el suelo.

Después entramos a la chichería Samary, un local moderno dentro de un hotel donde se sirve chicha, una bebida fermentada de maíz que los bolivianos consumen desde tiempos precolombinos. Se toma en jarros de barro, espumosa y ligeramente dulce.

La chicha es una de las bebidas más antiguas y emblemáticas de los Andes, una herencia viva de las culturas precolombinas que sigue presente en la vida cotidiana boliviana. En Sucre, como en buena parte del país, la chicha no es solo una bebida: es un símbolo de comunidad, tradición y celebración.

Se elabora principalmente con maíz fermentado. El proceso comienza moliendo el grano y mezclándolo con agua; en algunas regiones se deja fermentar de manera natural durante varios días en grandes tinajas de barro llamadas “phusas” o “tinajas”, cubiertas con mantas. La fermentación produce una bebida ligeramente ácida y espumosa, de baja graduación alcohólica. Existen muchas variantes: la chicha blanca, más suave y lechosa, y la chicha morada, elaborada con maíz oscuro y de sabor más intenso.

Tradicionalmente se sirve en jarros de cerámica o en vasos de lata, y siempre se ofrece primero un pequeño sorbo a la Pachamama, la Madre Tierra, vertiendo unas gotas al suelo como agradecimiento. En las chicherías —tascas populares donde se bebe y se conversa— la chicha acompaña todo: desde una jornada de trabajo hasta una fiesta patronal.

Noche en Sucre: cena francesa y calma colonial

Cenamos en el restaurante La Taverne Sucre, un pequeño bistró francés junto a la plaza, donde el contraste entre la cocina europea y el entorno colonial es parte del encanto. Después, regresamos al Hotel Boutique de Su Merced, una joya del siglo XVIII restaurada con mimo. Desde su terraza interior se veía la cúpula del templo de San Felipe Neri, que también visitamos: uno de los lugares más mágicos de la ciudad.

Subir a su terraza al atardecer es una experiencia inolvidable. El suelo blanco refleja los últimos rayos de sol y las cúpulas se tiñen de dorado. Desde allí, Sucre parece suspendida en el tiempo.

Lugares que quedaron pendientes, pero merecen una visita

Como suele ocurrir en los viajes, Sucre nos dejó con ganas de más. Por falta de tiempo tuvimos que dejar fuera varios lugares que, sin duda, merecen una jornada completa por sí solos.

Uno de ellos es el Cementerio General, considerado no solo uno de los más hermosos de Bolivia, sino también de toda Sudamérica. Fundado en el siglo XIX, combina la solemnidad de un camposanto con la serenidad de un jardín botánico. Sus senderos están flanqueados por cipreses centenarios, mausoleos de mármol y panteones decorados con esculturas de ángeles, columnas y vitrales.

Muchos de los nichos están adornados con flores frescas, fotografías o pequeños objetos personales, porque los sucrenses mantienen viva la costumbre de visitar a sus difuntos cada semana. En el centro, una gran capilla neoclásica domina el conjunto, y desde las calles interiores se percibe una paz extraña, entre lo sagrado y lo poético. Están enterrados aquí hasta 3 presidentes de Bolivia.

Tampoco alcanzamos a subir los cerros Sica Sica y Churuquella, los dos guardianes naturales de la ciudad. Desde sus cumbres se tiene la vista más amplia de Sucre: un mar de tejados rojos sobre un valle verde. El Sica Sica fue el punto desde el que, según la tradición, los españoles eligieron el lugar para fundar la villa; el Churuquella, por su parte, fue un antiguo sitio ceremonial yampara. Hoy ambos cerros son lugares de paseo y de peregrinación. En Semana Santa, cientos de fieles suben descalzos hasta las cruces de sus cimas para pedir salud o agradecer favores cumplidos.

Más allá de la ciudad, a unos cinco kilómetros, se encuentra el Castillo de La Glorieta, una de las construcciones más singulares de Bolivia. Fue mandado construir por los príncipes Francisco Argandoña y Clotilde Urioste a finales del siglo XIX, una pareja de filántropos sucrenses que habían recibido títulos nobiliarios del Vaticano. Su estilo es un auténtico capricho arquitectónico: mezcla torres góticas, minaretes árabes y detalles renacentistas en tonos rosados y dorados. Cada torre simboliza una religión distinta, y cada sala fue decorada con mármoles, vitrales y mobiliario traído de Europa.

Y para los amantes de la naturaleza y la paleontología, queda pendiente el Parque Cretácico, a las afueras de la ciudad. Allí, en un gigantesco farallón de caliza conocido como Cal Orck’o, se conservan más de 12.000 huellas de dinosaurios de diferentes especies, impresas hace unos 65 millones de años. Las visitas guiadas permiten acercarse hasta la pared y recorrer senderos rodeados de réplicas a tamaño real de los animales que habitaron la zona. Es una experiencia que combina paisaje, ciencia y asombro, perfecta para familias o viajeros curiosos.

Preguntas frecuentes sobre Sucre

¿Por qué Sucre es conocida como la “Ciudad Blanca”?

Por el color de sus fachadas coloniales encaladas, una tradición que comenzó en la época virreinal y se mantiene hasta hoy. Las autoridades incluso incentivan a los vecinos a mantener los muros blancos, símbolo de limpieza, luz y armonía urbana.

¿Qué nombres tuvo Sucre antes?

La ciudad fue fundada en 1538 como La Plata de la Nueva Toledo. Con el tiempo adoptó su nombre indígena, Chuquisaca, y en 1839 fue rebautizada oficialmente como Sucre en honor al Mariscal Antonio José de Sucre, héroe de la independencia y primer presidente de Bolivia.

¿Por qué se considera a Sucre la cuna de Bolivia?

Porque aquí, en la Casa de la Libertad, se firmó el Acta de Independencia de Bolivia el 6 de agosto de 1825. Además, en 1809 tuvo lugar el Primer Grito Libertario de América Latina, un levantamiento precursor de las independencias sudamericanas.

¿Sigue siendo Sucre la capital de Bolivia?

Sí. Según la Constitución boliviana, Sucre es la capital histórica y constitucional del país, aunque los poderes Ejecutivo y Legislativo se trasladaron a La Paz a finales del siglo XIX.

¿Cuál es la mejor época para visitar Sucre?

El clima es templado todo el año, pero los meses de abril a octubre son los más agradables, con cielos despejados y poca lluvia. En verano (diciembre a marzo) pueden presentarse chubascos, pero el paisaje se vuelve más verde.

¿Qué no hay que perderse en una visita a Sucre?

La Casa de la Libertad, la Catedral Metropolitana, el Mirador de La Recoleta, el Museo Costumbrista Casa Deheza, el Mercado Central y la Plaza 25 de Mayo. Si dispones de más tiempo, merece la pena visitar el Castillo de La Glorieta, el Parque Cretácico y los cerros Sica Sica y Churuquella.

¿Qué platos típicos se pueden probar?

Entre los más conocidos están las salteñas, el mondongo chuquisaqueño, las empanadas blanqueadas, la chicha (bebida tradicional de maíz fermentado) y los dulces artesanales como los besitos de coco o los suspiros. A los locales también les gusta mucho el chocolate, un producto muy popular en Sucre.

¿A qué altura está Sucre y cómo se llega?

Sucre se encuentra a unos 2.790 metros sobre el nivel del mar, en un valle rodeado de montañas. Se puede llegar en avión (aeropuerto Alcantarí, a 30 km) o por carretera desde Potosí, Cochabamba o Santa Cruz.