A unos 285km al sur de Asuán, en territorio nubio, casi en la frontera con Sudán (90km al norte), se encuentra una de las construcciones más majestuosas de la civilización egipcia: el Gran Templo de Abu Simbel, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1979. Este templo fue, como en otros muchos casos, erigido en honor a la triada de Amón (Dios de la creación), Ra-Horajty (Dios sol en el horizonte) y Ptah (Dios de las tinieblas), pero en la práctica fue la construcción insignia del más famoso e importante faraón del antiguo Egipto – Ramses II, el Grande.

Descubrimiento

Este templo, construido en zona nubia, estuvo, a pesar de sus dimensiones, prácticamente enterrado en el olvido hasta el SXIX. El suizo Johann Ludwig Burckhardt, el 22 de mayo de 1813 vio asomar en la arena, la cabeza de cuatro gigantes de piedra, siendo uno de los mayores descubrimientos arqueológicos en la historia reciente.

Tuvieron que pasar otros cuatro años hasta que en 1817 el italiano Giovanni Battista Belzoni liberase de la arena la parte superior de una puerta y hallara el acceso al interior. A partir de aquí, cientos de estudiosos, turistas y arqueólogos empezaron a llegar a Abu Simbel con ánimo de conocer este maravilloso lugar. De hecho, en mi visita a Abu Simbel me llamó la atención la cantidad de insignias y marcas en las paredes realizadas por estos turistas en el SXIX.

Si creemos que “marcar” un lugar, estropeando su carácter de patrimonio mundial, haciendo una hendidura en la pared con el fin de marcar un nombre y una fecha es algo más de nuestros días, estamos totalmente equivocados.

El traslado del templo (años 60)

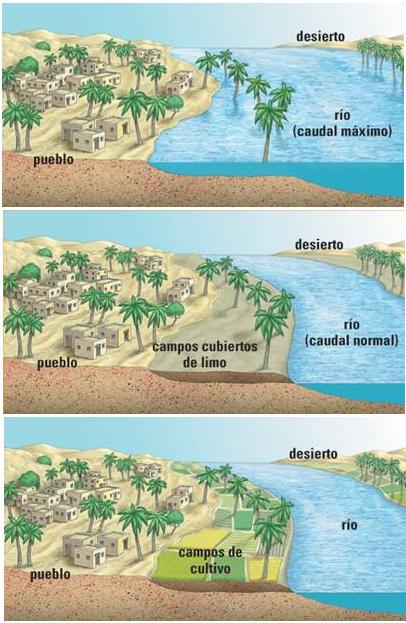

El río Nilo, uno de los más largos e importantes del mundo, divide Egipto por la mitad. El Nilo y la civilización egipcia siempre han ido de la mano ya que la población siempre se ha asentado en la orilla de este río, ya que más allá de las tierras verdes de su ribera, solo existe un árido e inhóspito desierto.

El Nilo tiene una característica muy particular y que ha acompañado al pueblo egipcio durante 5000 años. Se inunda anualmente. Las lluvias producen crecidas en la ribera del río a lo largo de su caudal, anegando las cosechas y echándolas a perder, provocando en muchas ocasiones hambruna en la población. En la antigüedad esto no se podía controlar. Sin embargo, con la llegada del SXX, y gracias al apoyo colonial del Reino Unido, Egipto estaba en disposición de controlar estas crecidas a través de una gran presa en la zona de Asuán (al sur del país). En 1899 se construyó allí la primera presa. En 1912 y 1933 se continuó ampliando la presa original. Sin embargo, todavía no era suficiente para controlar el caudal.

El proyecto tenía que ser verdaderamente ambicioso para poder parar las crecidas y, a la vez, aportar electricidad a todo el país. En los años 50 se empezó a trabajar en un nuevo proyecto, una presa mucho más grande que haría posible lo que comentaba anteriormente. No obstante, esto provocaría la creación de un lago gigante (el lago Nasser en honor al presidente que llevó a cabo esta construcción) que, consecuentemente, anegaría cientos de templos egipcios en la zona nubia. Uno de los afectados fueron los templos de Ramsés II y Nefertari, más conocidos como los templos de Abu Simbel.

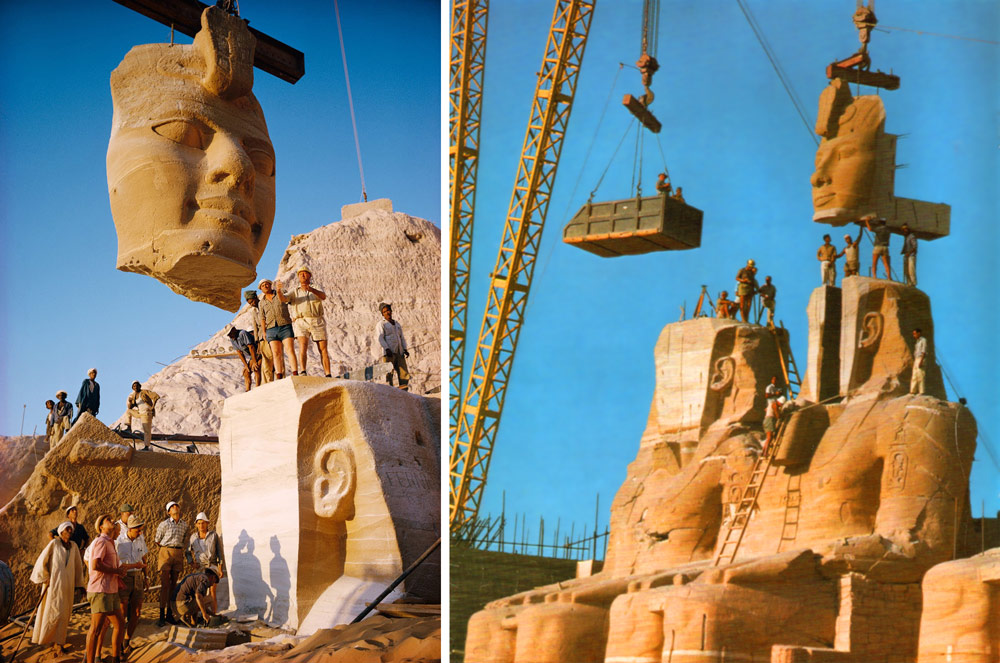

En los años 60, una coalición de arqueólogos y expertos de muchos países tomaron conciencia del potencial desastre histórico-cultural y tomaron una decisión que suena a locura: trasladar y desmontar los templos más importantes, pieza a pieza, y ubicarlos en un nuevo lugar.

Abu Simbel era el más importante y bello de los templos de Nubia, y a su vez, era el más difícil de desplazar debido a sus dimensiones y, entre otras cosas, ya que se había tallado en la propia roca, por lo que había que encontrar un emplazamiento lo suficientemente parecido (o directamente crear una montaña artificial, como así fue). El templo de Filae, por ejemplo, fue mucho más fácil de mover ya que lo desmontas y lo vuelves a montar sin tener que ajustarlo a una montaña).

Sin embargo, la voluntad del hombre, unido a los progresos y prodigios de la técnica más avanzada del momento, logró salvar el templo en uno de los más fantásticos trabajos de desmantelamiento y reconstrucción que jamás la arqueología había emprendido. Fue una auténtica obra faraónica. Su salvamento comenzó en 1964 y acabó 4 años después en una zona próxima, 65 metros más alto y 200 metros más alejado del Nilo.

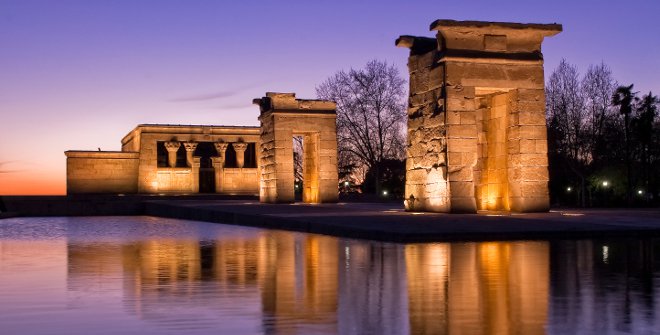

De hecho, gracias a las labores españolas y americanas en este traslado, Egipto obsequió a España y EEUU con dos templos, Debod (ubicado en Madrid en un emplazamiento famoso por sus atardeceres) y Dendur (expuesto dentro del MET en Nueva York). Desafortunadamente otros muchos templos no pudieron ser rescatados y, hoy en día, se encuentran bajo el agua.

La visita a los templos de Abu Simbel

El día de visita a Abu Simbel es simplemente demoledor. Aquí lo más importante es levantarte lo suficientemente temprano para evitar las hordas de cientos de turistas que visitan Abu Simbel todos los días. Como el recinto y el interior de los templos es pequeño para la cantidad de personas que lo visitan, la diferencia entre verlo y admirarlo casi sin turistas es un lujo pero a la vez necesario para que la experiencia sea del todo óptima.

Nosotros tuvimos mucha suerte. Semana Santa de 2021, en plena oleada CoVid, limitó mucho el turismo en el mundo, y en Egipto en particular. Si a esto le sumas que íbamos en coche y guía particular, llegar hasta allí temprano fue fácil. En caso de que vayas en autobuses turísticos protegidos, tendrías que madrugar más y encima llegarías más tarde. Solo con varios autobuses turísticos, se llena el templo por dentro, por lo que la experiencia de visita no es la misma.

La fachada y primeras impresiones del templo

Hay veces que cuando llegas a un lugar tantas veces nombrado, que has podido ver en cientos de imágenes o que sea una maravilla del mundo, la sensación es emocionante. Por mucho que te cuenten o que lo veas en foto, hacer un esfuerzo para verlo físicamente, merece la pena con creces porque sientes que estás en un lugar único en el mundo. Esa sensación la tuve con Abu Simbel y con las Pirámides en Egipto. Miles de años de civilización contemplan estas obras faraónicas que significan la cuna de nuestra civilización.

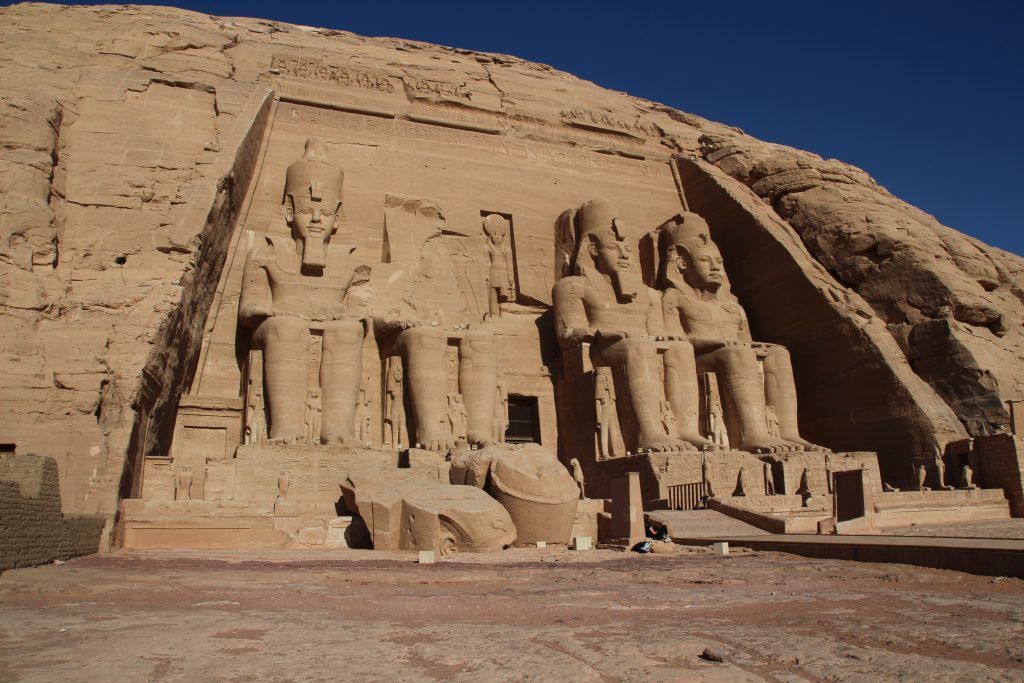

Una vez llegas a Abu Simbel aparecen ante ti cuatro imponentes colosos sentados de 22 metros de altura en una fachada impresionante de unos 30 metros de altura.

Con anterioridad a Abu Simbel, que toma el nombre del poblado donde se encuentra el templo, su nombre original significa “la casa de Ramsés”. Este famoso faraón tuvo motivos políticos y religiosos para construir este templo. Políticos, por un lado, para hacer saber al pueblo nubio y los pueblos del sur que ese territorio pertenecía a la temida civilización egipcia. Religioso por otro, ya que Ramsés se consideraba así mismo en vida, un Dios completo. Los faraones en vida se consideraban como una especie de semidioses que al morir se convertían en un Dios completo. De ahí que las tumbas funerarias sean de vital importancia en el Egipto antiguo (véase las pirámides).

Ramsés II gobernó unos 66 años, muriendo a los 90 años de edad (algo increíble en aquella época). Hijo de Seti I, Ramsés II dejó huella en multitud de templos que han llegado a nuestros días. Es decir, no solo dejó terminado Abu Simbel, también puso su granito de arena en Luxor o Karnak (gran sala), entre otros. El templo de Abu Simbel comenzó a esculpirlo en 1264 AC y finalizó sobre el 1244 AC.

Quería un templo que apareciera como un Dios, y esa es la primera impresión que tienes cuando ves 4 estatuas gigantes de Ramsés II (en realidad 3 completas, ya que una fue destruida, según creen, por un terremoto anterior a su redescubrimiento en el SXIX). Cuando trasladaron el templo no quisieron reconstruir esta estatua para que se expusiera el templo tal cual lo encontraron.

En la zona central de la fachada se encuentra en un nicho la estatua de Ra-Horajti y en la parte de arriba se exponen figuras de 22 babuinos adorando al sol naciente. Entre las estatuas de Ramsés II se pueden apreciar figuras más en pequeñito donde se exponen hijos y esposas de Ramsés II, siendo la más grande la de su favorita, Nefertari.

En la entrada del templo, justamente antes de pasar por la puerta, se pueden apreciar a nuestra altura bajorrelieves de nubios hechos prisioneros (son nubios por sus rasgos más africanos subsaharianos).

Si miras más arriba se puede apreciar bajorrelieves de Ramsés II y, en el centro, el cartucho de Ramsés II. Un cartucho es un elemento que da la vida y es la representación de una cuerda dispuesta de forma ovalada qué se cierra mediante un nudo, dentro de la cual se escribía el nombre del faraón. Cada faraón tenía su cartucho por lo que puedes ver la autoría de cada templo fijándote en el cartucho e identificando a qué faraón pertenecía.

En el siguiente enlace se puede dar un paseo virtual por el templo de Abu Simbel:

Paseo virtual por Abu Simbel – Amigos de la Egiptología (egiptologia.com)

El interior del templo

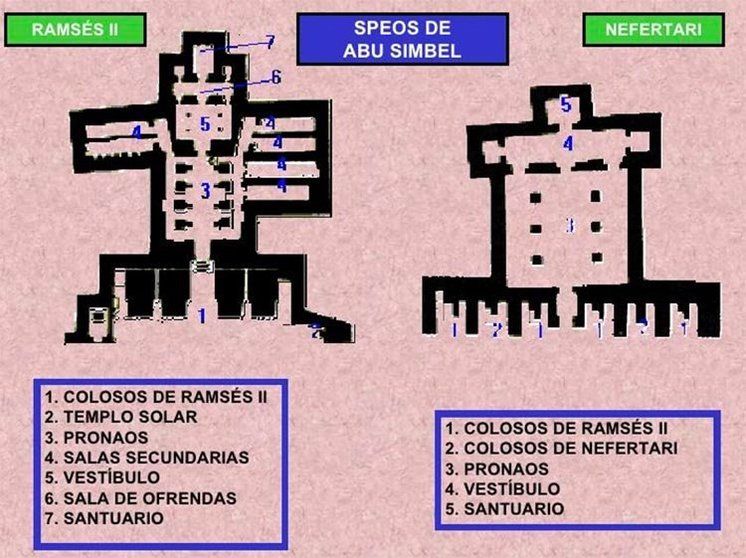

El templo en sí no es muy grande. La estructura es del estilo de los templos egipcios, con salas de tamaño decreciente a medida que se acercan al santo sanctorum (o santuario). Llama la atención que parte de los grabados conservan sus colores originales debido a que ha estado enterrado (y por tanto conservado) en arena durante cientos de años. De ahí que podamos verlo también con algo de color en el interior del templo.

1. Interior – Primera Sala

En la primera sala de 18 metros de largo por 16 podemos ver según entras, adornando la sala, ocho grandes esculturas, en filas dos a dos, de Ramsés II en posición del Dios Osiris, uno de los Dioses más importantes al ser el Dios del inframundo, caracterizando a Ramsés II como un ser de naturaleza eterna. Las estatuas de la mano izquierda llevan la corona blanca del Alto Egipto, mientras que las ubicadas en el lado opuesto cargan la corona doble del Alto y el Bajo Egipto. De esta forma nos recuerda Ramsés II que él es el faraón del Alto y Bajo Egipto.

Llama la atención que en este templo se recojan escenas de guerras y batallas dentro del mismo, en vez de en la fachada. A mano derecha según entras se escenifica la batalla de Qadesh, en donde el faraón luchó contra los hititas (los pueblos del mar – hoy en día Siria, Líbano y Jordania).

El relieve más famoso muestra al rey en su carro lanzando flechas contra sus enemigos en retirada, que están siendo tomados prisioneros.

Realmente, aunque se vendió como una victoria egipcia en Egipto, fue más un empate. Al final, Ramsés II se casó con una de las hijas del gobernante del norte de Siria para sellar la paz. Para más información este enlace es útil:

La batalla de Qadesh. El Egipto de Ramsés II contra los hititas (despertaferro-ediciones.com)

2. Interior – Segunda sala y sala de ofrendas

En la siguiente sala, se pueden observar cuatro pilares decorados de imágenes de ofrendas y, en las paredes, representaciones de Ramsés y su mujer Nefertari con las barcas sagradas de los Dioses Amón y Ra-Horajti.

La barca sagrada es un icono de vital importancia para el pueblo egipcio ya que, en el Antiguo Egipto, era un barco fluvial utilizado como un medio de transporte en los funerales y en la esfera religiosa, elevada a símbolo de las embarcaciones rituales. En Egipto, al no usar la rueda, los barcos eran medio de transporte más importante por lo que hacían una traslación de su significado, entendiendo que podían alcanzar con la barca la Duat o el inframundo.

Si sigues avanzando por el templo, atraviesas un vestíbulo donde puedes también ver imágenes de ofrendas por parte de Ramsés II a distintas deidades, como al Dios de las tinieblas (Ptah) o la Diosa de la Guerra (Sejmet). También puedes ver a Amón, Jonsu (Dios de la Luna) y Mut (Diosa del cielo y esposa de Amón).

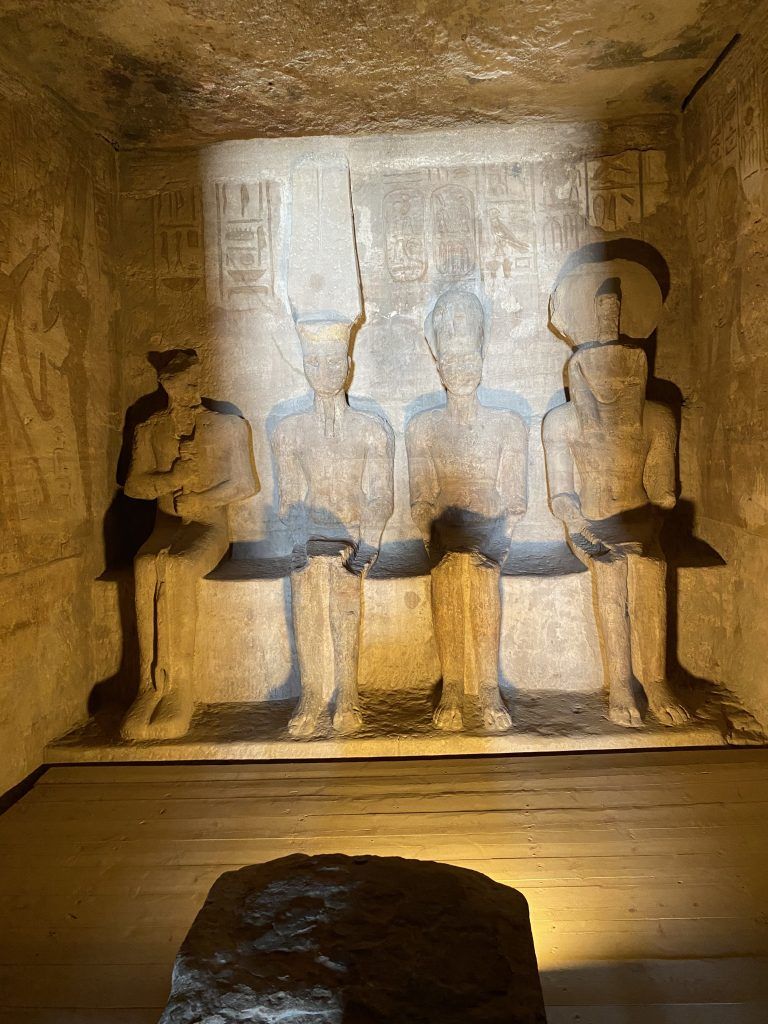

3. Interior – Santo Sanctorum

Por último, llegas a la parte más importante del templo, el Santo Sanctorum, que significa “lo más sagrado de lo sagrado”. El santuario era la parte más sagrada de los templos egipcios y se ubicaba en la parte más oscura en el interior del templo. Es la sala de tamaño más reducido y estaba reservado para los sacerdotes y el faraón.

El santuario de Abu Simbel es muy curioso. En él se encuentran cuatro figuras esculpidas en la roca. En ellas, están representados los Dioses a los cuales Ramsés II les dedica el templo (Ptah, Amon-Ra y Ra-Horakhty) y él mismo entre ellos. De esta forma vuelve a considerarse él mismo como un Dios a la altura de los más importantes Dioses egipcios.

La curiosidad del santuario reside en que el 21 de octubre y 21 de febrero son los únicos días al año donde el sol ilumina por la entrada del templo el Santo Sanctorum, dando el sol durante 20 minutos a tres de ellos, pues Ptah como Dios de la oscuridad no se ilumina. Se cree que las fechas coinciden con la fecha de nacimiento y fecha de coronación de Ramsés II. Imaginaos la obra de ingeniería para que en el traslado del templo respetaran este concepto solar. De hecho, no lo pudieron replicarlo tal cual estaba en el original por lo que han descuadrado un día ya que originalmente este evento ocurría el 20 de febrero y el 22 de octubre.

El famosísimo egiptólogo, François Champollion fue el primero en notar este fenómeno que luego sería definido como el “milagro del sol”. Champollion fue famoso en particular por descifrar el significado de los jeroglíficos a través de la piedra Rosetta, en el que un fragmento jeroglífico (un decreto) está traducido a otros dos idiomas, entre ellos el griego antiguo. Básicamente hasta que no se descubrió esta piedra por casualidad no se pudieron descifrar los jeroglíficos en la época moderna. Esta piedra se encuentra en el museo británico de Londres.

El templo de Nefertari

Ramses II estaba enamorado de Nefertari, su esposa favorita, la más amada de todas. Se considera a Nefertari como la mujer más afortunada como esposa de un faraón, ya que es la única que tiene una tumba en el valle de las reinas y un templo en su honor. Ramsés le reservó un templo excavado en fina, blanca y sólida piedra, justo al lado del suyo.

Está situado a la izquierda del templo de Ramsés II según sales del mismo y está dedicado a la deidad Hathor, una de las principales Diosas del Antiguo Egipto, era la madre o consorte del dios celeste Horus y del dios solar Ra, por lo que Hathor era la madre simbólica de sus representantes terrenales, es decir, de los faraones (era además la Diosa de la música, de la danza y del amor). Aunque está dedicado a Hathor, también está dedicado a Nefertari

La fachada está decorada con seis estatuas, cuatro de Ramsés II y dos de Nefertari. Las seis son de igual tamaño – unos 10 metros dentro de nichos. Los extremos representan a Ramsés II y los centrales a Nefertari, estando todas con la pierna izquierda adelantada en actitud de movimiento. La entrada conduce a una sala con seis columnas centrales, esculpidas con capiteles decorados con la cabeza de la diosa Hathor. De hecho, se intenta fundir la deidad Hathor con la propia Nefertari.

La sala este contiene algunas escenas que muestran a Ramsés y su esposa ofreciendo sacrificios a los dioses. Al fondo del templo, y al igual que en resto de templos se halla el santuario, que contiene una estatua de la diosa Hathor.

Se conserva con todos sus colores, y tiene un toque de feminidad, que hace que el templo de Nefertari sea una visita también obligada en la visita a Abu Simbel.

Ramsés II y Nefertari

Ramses II murió con 90 años en el 1213 AC pero Nefertari, su esposa favorita, le precedió en su muerte unos 40 años ya que falleció en el 1255 AC sin poder haber visto terminada tal obra de la arquitectura faraónica.

Lo que sí es seguro es que ambos han conseguido la inmortalidad (o al menos 3000 años) de forma conjunta a través de los templos de Abu Simbel.