Continuación de Historia de Chile y de Santiago: origen, independencia y evolución hasta la era moderna.

El primer día en Santiago fue una inmersión directa en su corazón histórico, donde cada edificio parece guardar un capítulo distinto de la historia de Chile. Desde los amplios espacios presidenciales hasta las callejuelas que aún conservan el aire de la vieja ciudad colonial, el centro de Santiago es una lección viva de política, arte y memoria.

Nos alojamos dos días en Matildas Hotel Boutique, una hermosa casa hotel originaria de 1912, y renovada recientemente, situada en avenida del Brasil. El alojamiento es seguro y señorial, servicio correcto y muy céntrico. Si bien es recomendable estar alerta cuando caminas de noche en los alrededores del hotel, tampoco llegamos a percibir mucha inseguridad.

De todas formas, se ha visto un deterioro gradual de la seguridad en Santiago de Chile desde hace unos años, y es cierto que percibimos una sensación extraña, donde alguna gente con aspecto informal o “bohemio” como les llaman allí, no nos perdían de vista, o por ejemplo, era patente en los parques del centro que parte del personal se estaba dedicando al trapicheo o similares.

Mi recomendación es evitar aquellos lugares donde las personas que te rodeen no te inspiren seguridad (cualquiera de los parques del centro por la tarde, por ejemplo), evitar hacer un recorrido largo después de la puesta de sol y no quedarse demasiado tiempo parado en un lugar (o exhibir objetos de valor). A medida que se avanza de este a oeste, los barrios ganan en seguridad (barrio Italia, Lastarria y, en particular, Vitacura).

Después de caminar unos 20 minutos desde nuestro hotel, llegamos y comenzamos la jornada en la Plaza de la Constitución, rodeada por esculturas y jardines cuidados, frente al imponente Palacio de La Moneda, sede del gobierno chileno.

Palacio de La Moneda: historia, tragedia y renacimiento del corazón político de Chile

En pleno centro de Santiago, entre amplias avenidas y jardines formales, se levanta el Palacio de La Moneda, una obra maestra del neoclasicismo que ha sobrevivido a guerras, incendios y bombardeos.

Más que un edificio, es el símbolo del poder político chileno, testigo de los momentos más luminosos y dolorosos de la historia nacional.

Los orígenes: la casa donde se acuñaba el futuro

El Palacio de La Moneda fue concebido a finales del siglo XVIII, cuando Chile aún era una colonia española. El virrey del Perú encargó su diseño al arquitecto italiano Joaquín Toesca, quien ya había participado en la construcción de la Catedral Metropolitana. La idea era levantar una Casa de Moneda Real, donde se fabricaran las monedas de plata y oro que circulaban en el territorio.

Las obras comenzaron en 1784 y se extendieron durante dos décadas. Toesca murió antes de ver terminada su obra, pero su discípulo José Antonio Bianchi completó la construcción en 1805. El resultado fue un edificio imponente, de líneas sobrias, inspirado en los palacios italianos del Renacimiento: fachada simétrica, columnas dóricas y amplios patios interiores.

Durante los primeros años de vida independiente, La Moneda siguió cumpliendo su función original: acuñar el dinero nacional. No fue hasta 1845, durante el gobierno de Manuel Bulnes, que el edificio se convirtió oficialmente en sede del poder ejecutivo y residencia presidencial.

El siglo XX y el peso de la historia

Durante más de un siglo, La Moneda fue el epicentro del poder republicano. Allí despacharon presidentes, se recibieron embajadores y se tomaron decisiones cruciales para el país. El edificio sobrevivió a terremotos, incendios y protestas, pero nada lo preparó para lo que ocurriría en septiembre de 1973.

11 de septiembre de 1973: el bombardeo que marcó a Chile

Ese día, el país amaneció en estado de golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas, encabezadas por Augusto Pinochet, se levantaron contra el presidente marxista Salvador Allende, elegido tres años antes.

A primera hora de la mañana, La Moneda fue rodeada por tanques y tropas, mientras aviones Hawker Hunter sobrevolaban Santiago. Allende se negó a rendirse y pronunció su último discurso por Radio Magallanes, asegurando que “de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre.”

Minutos después, el edificio fue bombardeado desde el aire, una imagen que quedó grabada en la memoria del mundo: columnas de humo negro saliendo del palacio, símbolo del fin de una era.

El interior quedó devastado. Allende murió dentro, defendiendo su mandato, en circunstancias que aún hoy siguen siendo tema de debate histórico y emocional (no se sabe a ciencia cierta si lo mataron o se acabó suicidando).

Durante los años siguientes, La Moneda permaneció cerrada, convertida en un espacio sombrío y casi sagrado, mientras la dictadura de Pinochet consolidaba su poder.

Reconstrucción y resignificación democrática

Tras el retorno a la democracia en 1990, el Palacio de La Moneda fue cuidadosamente restaurado. El objetivo no era solo reconstruir el edificio, sino sanar una herida colectiva. Se restauraron sus patios —como el de Los Naranjos y el de Los Cañones—, se recuperaron los despachos presidenciales y se incorporaron espacios de memoria.

En el subsuelo, bajo la plaza, se construyó el Centro Cultural La Moneda, inaugurado en 2006 durante el gobierno de Ricardo Lagos. Este moderno complejo alberga exposiciones de arte chileno e internacional, una cineteca y espacios educativos.

La Moneda hoy: símbolo de democracia y memoria

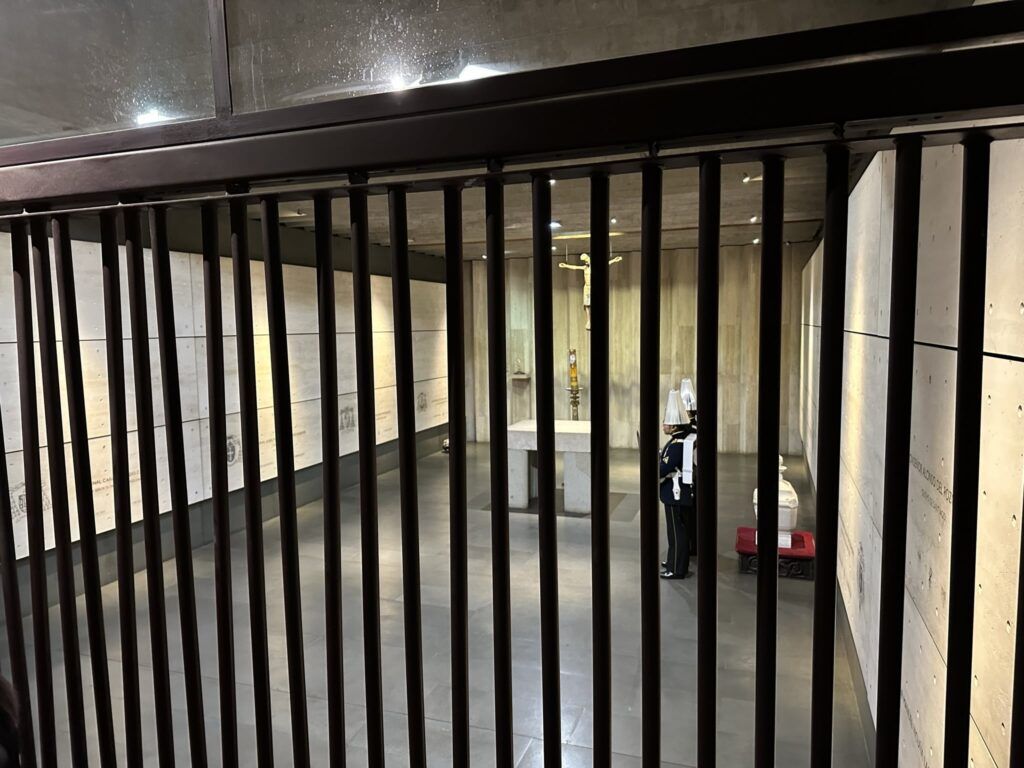

Hoy, el Palacio de La Moneda sigue siendo la sede del presidente de la República de Chile. Su arquitectura, impecablemente conservada, combina historia y modernidad: la fachada blanca reluce entre banderas, mientras guardias con uniforme histórico custodian la entrada principal.

Cada dos días, a las 10:00 de la mañana, tiene lugar el Cambio de Guardia, un espectáculo solemne que atrae tanto a locales como a turistas.

En los patios interiores se pueden visitar las estatuas de Bernardo O’Higgins, Diego Portales y otros próceres, y en la Plaza de la Ciudadanía, al sur del edificio, se organizan actos públicos y conmemoraciones.

Corte Suprema

A pocos pasos de allí, se alza la Corte Suprema de Justicia. Ubicada frente al Palacio de los Tribunales, fue inaugurada en 1930 y es una de las obras arquitectónicas más representativas del periodo republicano.

Su diseño, de estilo neoclásico monumental, refleja la idea de solidez, equilibrio y poder institucional. Allí funcionaron durante décadas no solo los tribunales superiores, sino también el símbolo de un Poder Judicial independiente, que buscaba consolidar el Estado de Derecho en una época marcada por tensiones políticas. Los grandes salones, cubiertos con mármol y vitrales, no solo eran espacios de deliberación jurídica, sino escenarios donde se debatía el futuro del país. La Corte Suprema fue, por tanto, una de las columnas del orden republicano, una institución que, al igual que La Moneda y el Congreso, pretendía mostrar la estabilidad de la joven república chilena frente a las turbulencias latinoamericanas.

La Corte Suprema de Justicia continúa siendo el máximo tribunal del país y el órgano que corona todo el Poder Judicial chileno. En la actualidad, su rol es garantizar la correcta aplicación de la ley, revisar los fallos de las cortes inferiores (y la corte marcial) y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Está compuesta por 21 ministros y un presidente que cambia cada dos años, y mantiene su sede en el mismo edificio histórico frente a la Plaza Montt Varas, en pleno centro de Santiago. Además de su labor judicial, la Corte se ha convertido en una voz institucional relevante en temas de derechos humanos, transparencia y modernización del sistema judicial, especialmente después de la transición democrática. Es, en cierto modo, la memoria viva del equilibrio de poderes que Chile recuperó tras 1990.

Biblioteca del Congreso Nacional

A solo unas calles, en la calle Compañía, se encuentra la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, creada en 1883 para servir como apoyo técnico y documental al Parlamento. Pero su importancia fue mucho más allá de la simple función legislativa: durante décadas, la biblioteca fue un punto de encuentro entre la política, la educación y la historia nacional. Sus estanterías guardaban los primeros registros de leyes, discursos, constituciones y diarios de sesiones, convirtiéndose en un archivo vivo de la democracia chilena.

La biblioteca mantiene su función como centro de investigación y asesoría técnica del Parlamento chileno, aunque el Congreso se trasladó físicamente a Valparaíso en los años 90. Desde su sede en Santiago, se ha reinventado como una institución de conocimiento público y digital, ofreciendo bases de datos legislativas, investigaciones científicas, y un portal abierto donde cualquier ciudadano puede consultar leyes, estadísticas o informes sobre políticas públicas.

Tanto a la Corte Suprema como a la Biblioteca del Congreso se puede entrar con DNI. Nosotros no tuvimos tiempo para observar y recorrer los interiores de estos fascinantes edificios.

Antiguo Congreso Nacional de Chile

Justo detrás de la Biblioteca del Congreso Nacional se levanta el Antiguo Congreso Nacional de Chile, una joya arquitectónica de estilo neoclásico que fue la sede del poder legislativo durante más de un siglo. Inaugurado en 1876, este edificio albergó las sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado hasta 1973, cuando el Parlamento fue disuelto tras el golpe militar. Tras el retorno a la democracia, las funciones legislativas se trasladaron a Valparaíso en 1990, pero el edificio santiaguino sigue siendo un símbolo histórico y republicano, declarado Monumento Nacional. Hoy acoge ceremonias, exposiciones y actos oficiales, y junto con la Biblioteca conforma uno de los conjuntos patrimoniales más elegantes del centro de la capital.

Junto con La Moneda y la Corte Suprema, formaba parte del triángulo simbólico del poder en Santiago, donde los tres poderes del Estado coexistían en un radio de pocas calles, reflejando la aspiración republicana de equilibrio, diálogo y transparencia.

Hoy, tanto la Corte como la Biblioteca y el Antiguo Congreso Nacional de Chile, mantienen su esplendor arquitectónico y su valor patrimonial, recordando esa época en que el centro de Santiago era literalmente el corazón político y moral de Chile.

Plaza de Armas: el corazón colonial de Santiago

Seguimos caminando hacia el norte hasta llegar a la Plaza de Armas, el auténtico punto cero de Santiago y una de las plazas más hermosas del Cono Sur.

Fundada por Pedro de Valdivia el 12 de febrero de 1541, el mismo día que estableció la ciudad, fue el punto exacto desde donde se trazaron las calles en forma de damero que aún definen el centro histórico.

Desde sus orígenes, este lugar concentró los tres poderes de la sociedad colonial: la Iglesia, el Cabildo y la Corona, además del comercio y la vida social.

Durante la época colonial, la plaza era un espacio multifuncional: aquí se celebraban procesiones religiosas, ejecuciones públicas, ferias y desfiles militares.

Las primeras casas que la rodearon eran de adobe y teja, y con el paso de los siglos fueron reemplazadas por palacios neoclásicos y edificios republicanos, que aún hoy reflejan la evolución política y cultural del país.

Alrededor de la plaza se levantan algunos de los edificios más emblemáticos de la capital:

- La Catedral Metropolitana de Santiago, una obra barroca del siglo XVIII, de columnas imponentes y un interior que sorprende por su luminosidad y elegancia.

- El Palacio Consistorial, antigua sede del cabildo, donde hoy funciona la Municipalidad de Santiago.

- El Museo Histórico Nacional, instalado en el antiguo Palacio de la Real Audiencia, con una colección que recorre desde la época precolombina hasta el siglo XX.

- El Edificio de Correos de Chile, con su cúpula metálica y sus vitrales modernistas, un ejemplo perfecto del eclecticismo arquitectónico del siglo XIX.

En esta plaza, además, siempre hay artistas callejeros, pintores, músicos y vendedores ambulantes. Es el lugar ideal para sentarse con un café y observar el pulso de la ciudad, aunque es recomendable estar vigilante.

La Catedral Metropolitana: el alma espiritual de Santiago

Dominando la plaza con su imponente fachada barroca, la Catedral Metropolitana de Santiago es uno de los templos más bellos de América del Sur.

Su construcción comenzó en 1748 sobre los restos de las primeras iglesias coloniales, destruidas por terremotos, y se prolongó durante casi un siglo. Anteriormente se había construido una primera catedral en 1600, y con anterioridad, el lugar había sido un antiguo tambo inca.

El diseño, obra del arquitecto italiano Joaquín Toesca, combina estilos barroco y neoclásico, con altas columnas, vitrales coloridos y un altar mayor dorado que brilla bajo la luz tenue.

En su interior reposan los restos de importantes figuras eclesiásticas, como el cardenal Raúl Silva Henríquez, símbolo de la defensa de los derechos humanos durante la dictadura.

Palacio Consistorial y Edificio de Correos de Chile

Justo al lado de la Catedral se encuentra el Palacio Consistorial de Santiago, actual sede de la Municipalidad o el ayuntamiento de Santiago.

Construido en el siglo XIX sobre el antiguo Cabildo colonial, conserva parte de su estructura original. En sus balcones ondearon las primeras banderas republicanas y se discutieron decisiones que marcaron los inicios del Chile independiente.

Frente a él se levanta el elegante Edificio de Correos de Chile, con su fachada afrancesada y cúpula metálica. Este edificio fue durante siglos el centro de comunicación entre Chile y el mundo, albergando en su interior la primera oficina de telégrafos y, más tarde, el Museo Filatélico.

Antes, en ese mismo solar, había estado la residencia del propio Pedro de Valdivia, lo que añade un valor simbólico aún más fuerte: el lugar donde nació la ciudad sigue siendo hoy punto de conexión entre pasado y presente.

Museo Histórico Nacional y el legado colonial

En el costado norte de la plaza, el Museo Histórico Nacional ocupa el antiguo Palacio de la Real Audiencia, un edificio del siglo XVIII de estilo colonial.

Fue sede del tribunal real durante la dominación española, y tras la independencia se convirtió en un espacio dedicado a preservar la memoria del país.

El museo guarda objetos únicos, desde uniformes y retratos de los próceres hasta manuscritos originales de la independencia.

Desde su balcón, Bernardo O’Higgins fue proclamado Director Supremo en 1818, consolidando la libertad de Chile.

Museo Chileno de Arte Precolombino: el alma ancestral de América

En pleno corazón de Santiago, a pocos metros de la Plaza de Armas, se encuentra uno de los museos más admirados de América Latina: el Museo Chileno de Arte Precolombino.

Ubicado en el histórico edificio del antiguo Palacio de la Real Aduana, el museo ofrece un viaje fascinante por más de 4.500 años de historia y por la diversidad cultural de los pueblos que habitaron el continente antes de la conquista europea.

Fundado en 1981 por el arqueólogo y coleccionista Sergio Larraín García-Moreno, el museo nació con una visión pionera: mostrar la unidad cultural del continente americano, desde México hasta Tierra del Fuego, a través del arte, los símbolos y los objetos cotidianos de sus civilizaciones originarias.

Un edificio con historia propia

El edificio que alberga el museo data de 1807 y fue diseñado por el arquitecto Joaquín Toesca, el mismo que proyectó la Catedral Metropolitana y el Palacio de La Moneda.

Originalmente funcionó como aduana colonial, recibiendo las mercancías que llegaban por el puerto de Valparaíso.

Su estructura neoclásica, con gruesos muros de piedra y patios interiores, fue restaurada con gran respeto para conservar su esencia histórica y adaptarla a las necesidades museográficas modernas.

Hoy, caminar por sus salas es como atravesar siglos de historia dentro de un edificio que también la vivió.

Barrio de la Bolsa: el corazón financiero y elegante de Santiago

A pocas calles de la Plaza de Armas, entre las calles Nueva York, Bandera y La Bolsa, se extiende uno de los rincones más sorprendentes del centro histórico: el Barrio de la Bolsa de Comercio de Santiago.

Caminar por sus calles empedradas y mirar hacia arriba es entrar en otro tiempo, una época de esplendor económico en la que Santiago soñaba con ser una ciudad cosmopolita y las familias adineradas competían por construir los edificios más bellos y sofisticados del país.

El nacimiento del Santiago financiero

A finales del siglo XIX, Chile vivía un período de auge gracias a la exportación del salitre, el “oro blanco” del norte.

Esa riqueza atrajo capitales extranjeros, bancos europeos y compañías mineras que establecieron sus oficinas en el centro de la ciudad. Fue entonces cuando surgió la necesidad de crear un espacio que concentrara la actividad bursátil y comercial del país.

En 1893 se fundó oficialmente la Bolsa de Comercio de Santiago, y en torno a ella comenzó a desarrollarse un elegante conjunto de edificios que pronto sería conocido como el Barrio de la Bolsa.

Aquí se instalaron bancos, aseguradoras y agencias internacionales, dando forma a un distrito financiero que transformó el carácter de Santiago: de ciudad administrativa y colonial, a metrópoli moderna y mercantil.

Arquitectura inspirada en Europa

El edificio más emblemático del barrio es la Bolsa de Comercio de Santiago, inaugurada en 1917. Su diseño, obra del arquitecto chileno Emilio Jecquier, está claramente inspirado en los palacios de París y Bruselas: fachada neoclásica, columnas corintias, amplios ventanales y una espectacular cúpula de vidrio y hierro que inunda el interior de luz natural.

En su sala principal, todavía se realizan transacciones y reuniones financieras. Los corredores —que en el pasado usaban sombrero y bastón— eran considerados parte de la élite intelectual y económica de la capital.

A su alrededor se levantaron otros edificios notables: el Banco de Chile, el Club de la Unión y diversas casas comerciales que marcaron el paisaje urbano del siglo XX.

La calle Nueva York, una de las más fotografiadas del centro, fue diseñada a comienzos de 1920 como homenaje a Wall Street, con fachadas de piedra tallada, balcones de hierro y faroles de estilo art déco.

De la opulencia al patrimonio histórico

Con el paso del tiempo, el barrio perdió protagonismo frente a los nuevos centros financieros del oriente de Santiago, como Las Condes y El Golf, pero conservó su aura señorial.

En las últimas décadas, la zona ha sido restaurada y declarada Zona Típica, lo que garantiza la protección de su patrimonio arquitectónico.

Santiago y Valparaíso: una rivalidad entre el mar y la cordillera

Durante gran parte del siglo XIX, Valparaíso era la ciudad más importante de Chile, incluso por encima de Santiago. Su puerto era uno de los más activos del Pacífico Sur, punto de escala obligado para las rutas marítimas que unían Europa con América y Asia. Allí estaban los grandes bancos británicos, las compañías navieras y las casas comerciales internacionales.

Mientras tanto, Santiago era la capital política, más administrativa y conservadora, sin la efervescencia cosmopolita que caracterizaba a “Valpo”, como lo llaman los chilenos.

Pero esa balanza comenzó a cambiar hacia finales del siglo XIX. Tras la Guerra del Pacífico (1879-1884), Chile se convirtió en potencia regional gracias al salitre del norte, como hemos comentado anteriormente, un recurso que generó enormes fortunas.

Las empresas mineras y exportadoras necesitaban no solo puertos, sino también espacios de gestión y toma de decisiones financieras. Y ahí Santiago encontró su oportunidad.

El Estado centralizó la administración, los empresarios trasladaron sus oficinas principales a la capital y el eje económico comenzó a desplazarse desde la costa hacia el interior.

Valparaíso seguía siendo el gran puerto comercial, pero los despachos donde se firmaban los contratos, se creaban los bancos y se manejaban las inversiones estaban ya en Santiago.

El auge del Barrio de la Bolsa como símbolo de poder económico

Fue precisamente en ese contexto que nació el Barrio de la Bolsa de Comercio, el nuevo corazón financiero del país. Mientras Valparaíso se recuperaba lentamente del devastador terremoto de 1906, Santiago vivía una época de expansión urbana, con nuevas avenidas, tranvías eléctricos y palacios inspirados en la Belle Époque europea. La creación de la Bolsa de Comercio de Santiago en 1893 marcó el cambio definitivo: el dinero del puerto se trasladó a la capital.

En apenas dos décadas, Santiago pasó de ser una ciudad política a convertirse en una capital económica moderna, con bancos, aseguradoras y compañías bursátiles. Valparaíso, por su parte, fue perdiendo protagonismo frente a la pujanza de la capital, aunque conservó su espíritu marítimo y comercial.

Dos urbes complementarias

Aun con su rivalidad, Santiago y Valparaíso siguieron siendo dos caras del mismo Chile: una orientada a los negocios y el poder, la otra al comercio y la apertura al mundo.

Hasta hoy, esa dualidad define buena parte de la identidad nacional.

Santiago, con su Barrio de la Bolsa, se convirtió en el cerebro financiero del país; y Valparaíso, con su puerto y sus cerros llenos de arte, en el corazón poético y bohemio de Chile.

Iglesia de San Agustín: fe, historia y milagros en el corazón de Santiago

En plena calle Estado, a pocos pasos de la Plaza de Armas, se alza la Iglesia de San Agustín, uno de los templos más antiguos y venerados de Santiago de Chile.

Fue construida poco después de la fundación de la ciudad, cuando los agustinos llegaron con Pedro de Valdivia para establecer su orden religiosa. Las primeras obras comenzaron hacia 1608, en adobe y madera, y a lo largo de los siglos la iglesia fue reconstruida, ampliada y reforzada tras los terremotos que azotaron la capital. Su fachada actual, de estilo neoclásico con rasgos coloniales, es resultado de una restauración del siglo XIX, pero su esencia sigue siendo la misma: un refugio espiritual en medio del bullicio del centro.

El Cristo de los Milagros: la devoción que detuvo un terremoto

El gran tesoro del templo es el Cristo de los Milagros, también conocido como el Cristo de Mayo o el Cristo que suda sangre.

Según la tradición, esta talla de madera fue traída desde España a comienzos del siglo XVII y colocada en el altar mayor de la iglesia. El 13 de mayo de 1647, un terremoto devastador destruyó gran parte de Santiago, dejando miles de muertos. Cuando los fieles acudieron al templo entre los escombros, encontraron la imagen del Cristo aún en pie, colgando torcidamente de la cruz —la corona de espinas había caído hasta su cuello—, pero el rostro permanecía intacto y parecía estar empapado en sudor o lágrimas. También los fieles que se habían refugiado aquí pudieron salvarse.

Desde entonces, los santiaguinos interpretaron aquel fenómeno como un milagro, y la figura pasó a ser símbolo de protección frente a los desastres naturales.

Cada año, el día 13 del mes de mayo, se celebra la tradicional Procesión del Cristo de Mayo, una de las manifestaciones religiosas más antiguas del país, en la que los fieles recorren las calles con la imagen milagrosa para pedir por la seguridad de la ciudad. El Cristo no ha salido a la calle en 3 ocasiones, que justamente han coincidido con 3 terremotos.

Sobrevivir al temblor: la iglesia y los terremotos

Chile es tierra sísmica, y la Iglesia de San Agustín lo sabe mejor que nadie.

Desde el siglo XVII ha sobrevivido a casi todos los grandes terremotos que han sacudido Santiago: 1647, 1730, 1822, 1906, 1985 y 2010.

En cada ocasión, el edificio ha sufrido daños parciales —muros agrietados, bóvedas caídas, campanarios derrumbados—, pero el núcleo del templo y la imagen del Cristo siempre se han mantenido en pie.

Los historiadores suelen atribuirlo tanto a la fortaleza de su estructura colonial como a las numerosas restauraciones que se han realizado con materiales más resistentes, especialmente tras el terremoto de 1985.

Pero para los fieles, la explicación es otra: el Cristo de los Milagros protege su casa.

Esa mezcla de arquitectura y fe ha hecho que el templo sea considerado monumento histórico nacional y uno de los espacios espirituales más queridos por los santiaguinos.

La Quintrala: la dama roja de Santiago de Chile

Pocas figuras en la historia chilena han provocado tanto miedo y fascinación como Catalina de los Ríos y Lisperguer, más conocida como La Quintrala. Nacida a comienzos del siglo XVII, su nombre se convirtió en sinónimo de poder, belleza, crueldad y misterio. Su vida, envuelta en rumores de asesinatos, brujería y escándalos, es también el reflejo de una época: la de una sociedad colonial marcada por el racismo, el patriarcado y la impunidad de las élites.

Catalina de los Ríos nació alrededor de 1601, en Santiago de Chile, en el seno de una de las familias más ricas e influyentes de la colonia. Su padre, Gonzalo de los Ríos, era un encomendero con extensas tierras; y su madre, Catalina Lisperguer, descendía de alemanes que habían llegado a Chile con la expedición de Pedro de Valdivia. Los Lisperguer eran conocidos por su fortuna y por su carácter violento. De hecho, su abuela, Águeda Flores, fue señalada en su tiempo por prácticas de hechicería y maltrato hacia los sirvientes.

Desde pequeña, Catalina, hija única, creció en un ambiente donde la autoridad se imponía con látigo y miedo. Se educó en un convento, pero su temperamento indómito y su belleza pronto la hicieron destacar. Tenía el cabello rojo como el cobre —una rareza en la época— y una piel tan blanca que parecía resplandecer a la luz de las velas. Por ese motivo, se le comenzó a llamar “La Quintrala”, en alusión a una planta chilena de flores rojas intensas y venenosas (tiene una connotación negativa que significa cruel o inhumana).

Poder, riqueza y dominio absoluto

Hereda los vastos dominios de su familia y pasa a ser una de las mujeres más ricas de la colonia: haciendas, esclavos, siervos, casas en Santiago y tierras en La Ligua. Pero lo que la hizo legendaria no fue su fortuna, sino su carácter implacable.

Los cronistas de la época y los testimonios de esclavos describen a La Quintrala como una mujer cruel, despiadada y caprichosa. Se dice que castigaba a sus sirvientes con el látigo de su propia mano, que mandaba azotar a quien la contradijera y que disfrutaba del sufrimiento ajeno. Otros relatos, más novelados, cuentan que usaba venenos extraídos del quintral —de ahí su apodo— para eliminar a sus enemigos.

En su hacienda de El Ingenio, situada en el valle del río La Ligua, se hablaba de habitaciones secretas, gritos nocturnos y cuerpos enterrados en el jardín. La gente del pueblo evitaba pasar cerca del lugar al caer la noche, convencida de que allí habitaban los demonios.

La muerte de su padre: mito o crimen real

Uno de los episodios más oscuros y repetidos sobre su vida es el de la muerte de su propio padre. Según las versiones más extendidas, Catalina, cansada de su autoridad y de los castigos que él le imponía, lo envenenó con ayuda de un esclavo.

Algunos documentos judiciales coloniales hacen referencia a una investigación abierta por la muerte sospechosa de Gonzalo de los Ríos, pero jamás se llegó a condenarla.

Religión, superstición y control

En la Santiago colonial, la religión católica lo impregnaba todo. Sin embargo, Catalina parecía moverse entre la devoción pública y los ritos prohibidos. Asistía a misa, donaba a la Iglesia y tenía confesores personales, pero también era señalada por practicar hechicería y superstición.

Se decía que en su hacienda mantenía una especie de altar privado donde mezclaba símbolos católicos con objetos indígenas, velas negras y amuletos. En un mundo donde la frontera entre religión y magia era difusa, su independencia espiritual escandalizaba a la sociedad santiaguina.

Hay crónicas que la describen como una mujer que ordenaba azotar a los esclavos los viernes santos “para que pagaran sus pecados”, o que mandaba construir capillas tras cometer algún crimen, en un gesto de penitencia calculada.

Juicio y poder femenino en tiempos coloniales

A lo largo de su vida, La Quintrala fue denunciada más de cuarenta veces por homicidios, torturas y abusos. Cuentan que mataba a esclavos negros con sus propias manos, a través de látigos con ganchos que los hacia morir desangrados.

Sin embargo, ninguna acusación prosperó. Su riqueza y sus contactos le garantizaban inmunidad. Los jueces, temerosos o complacientes, archivaban los casos. Sin embargo, en la actualidad se le ha considerado la primera asesina en serie.

Lo interesante es que su historia también puede leerse como una metáfora del poder femenino reprimido. En una sociedad dominada por hombres, Catalina rompía todas las reglas: administraba sus tierras, mandaba sobre sus trabajadores, imponía castigos y no obedecía a ningún marido. En ese sentido, fue una figura doble: una tirana temida, pero también una mujer que desafió el orden patriarcal de su tiempo.

De hecho, otra leyenda cuenta que el famoso Cristo de la Iglesia de San Agustín fue encargada por ella: escultura de tamaño natural, pelo real y 160 cm de estatura. Este Cristo se encontraba en su hacienda, y cuenta la historia que cuando estaba en trance maltratando a un esclavo, el Cristo cobró vida y la miró con semblante juzgador y desafiante. A esto, La Quintrala le respondió que nadie le miraba así en su casa y menos un hombre.

Los últimos años y la redención aparente

Hacia el final de su vida, La Quintrala comenzó a mostrar signos de arrepentimiento o, al menos, de cálculo espiritual. Mandó construir una capilla privada en su hacienda de El Ingenio, que aún se conserva, y dispuso en su testamento que, tras su muerte, se dijeran mil misas por el descanso de su alma.

Murió en 1665, probablemente a los 60 años, dejando una herencia monumental y un legado envuelto en miedo.

La leyenda después de la historia

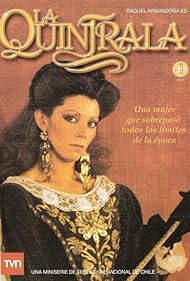

Con el paso de los siglos, la figura de La Quintrala se convirtió en un símbolo del lado oscuro de la historia colonial chilena. Escritores, poetas y dramaturgos la convirtieron en personaje recurrente: desde las crónicas coloniales hasta novelas modernas.

Cuenta la leyenda que en el transcurso del velatorio de la Quintrala, alguien extrajo el cadáver y lo enterró en una tumba anónima. También se cuenta que todavía hoy en día se puede observar su ánima vagando algunas noches con vestimenta colonial.

El historiador Benjamín Vicuña Mackenna publicó en el siglo XIX “Los Lisperguer y la Quintrala”, una obra donde mezcló investigación y leyenda, consolidando su fama de asesina. Más tarde, el cine, la televisión y la literatura siguieron reproduciendo su imagen como una mezcla de femme fatale, bruja y aristócrata maldita.

Barrio Italia: el alma bohemia y creativa de Santiago

Después de un día explorando la historia monumental del centro de Santiago, el atardecer nos llevó hacia un barrio donde el tiempo parece moverse a otro ritmo: el Barrio Italia.

Ubicado entre las comunas de Providencia y Ñuñoa, este sector es hoy uno de los espacios más vibrantes de la capital chilena, mezcla perfecta entre pasado artesanal, arte contemporáneo y gastronomía con encanto.

Sus calles, especialmente Avenida Italia y sus alrededores, conservan el trazado de un antiguo barrio residencial de comienzos del siglo XX.

En sus orígenes fue una zona industrial y de inmigrantes italianos, españoles y croatas, que se establecieron con pequeños talleres mecánicos, carpinterías y fábricas de muebles. De esa época aún sobreviven los galpones antiguos y las casas bajas con patios interiores, que hoy albergan tiendas de diseño, estudios de artistas, librerías, cafeterías y restaurantes con terraza.

Un paseo entre diseño, arte y aromas

Al caer la tarde, el barrio se transforma. La luz del sol se filtra entre los árboles y los murales de colores, y las terrazas comienzan a llenarse de gente.

Caminar por Barrio Italia es un placer en sí mismo: no hay prisa, solo curiosidad.

Cada local guarda una historia: talleres donde se restauran muebles antiguos, boutiques de ropa hecha a mano, pequeñas galerías de arte y cafés donde el aroma a pan recién horneado se mezcla con el de las flores de los patios.

Entre las tiendas más populares están los colectivos de diseño chileno, que reúnen a jóvenes artesanos, joyeros y ceramistas que rescatan el valor del trabajo manual. Hay también librerías independientes, vinotecas y cafés literarios, lo que ha convertido al barrio en un punto de encuentro de la cultura alternativa santiaguina. También son frecuentes galerías interiores llenos de tiendas de diversa índole (joyerías, tiendas de diseño, juegos, bisutería o complementos), ideales para comprar un recuerdo de la ciudad.

Gastronomía y vida nocturna

Cuando cae la noche, Barrio Italia se ilumina con luces cálidas y música suave. Los restaurantes ofrecen una sorprendente variedad: desde cocina chilena reinterpretada hasta italiana, japonesa o mediterránea.

Es el lugar ideal para disfrutar de una cena tranquila, probar vinos del Valle del Maipo o cervezas artesanales, y dejar que la conversación fluya sin el ruido del tráfico.

Uno de los encantos del barrio es su ambiente: ni turístico ni pretencioso, más bien íntimo y acogedor. Cenar allí, después de recorrer todo el centro histórico, es como cerrar el día con un suspiro: una pausa perfecta entre el bullicio y la calma.

Preguntas frecuentes sobre el primer día en Santiago de Chile

¿Qué ver en el centro histórico de Santiago?

El recorrido esencial incluye la Plaza de la Constitución, el Palacio de La Moneda, la Plaza de Armas, la Catedral Metropolitana, el Museo Histórico Nacional y el Museo de Arte Precolombino. Todo se puede recorrer fácilmente a pie.

¿Cuál es la historia del Palacio de La Moneda?

Originalmente fue la Casa de la Moneda de Santiago, construida en el siglo XVIII para acuñar moneda colonial. Desde 1846 funciona como sede presidencial. El edificio fue bombardeado durante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, y reconstruido años después como símbolo de la democracia chilena.

¿Qué es el Centro Cultural La Moneda?

Se encuentra bajo la plaza del mismo nombre, justo detrás del Palacio. Inaugurado en 2006, es un espacio moderno de arte y exposiciones internacionales, con tiendas de diseño y cafeterías. Es uno de los mejores lugares para conocer la escena cultural contemporánea de Chile.

¿Qué papel jugaron la Corte Suprema y la Biblioteca del Congreso Nacional en la historia de Chile?

Durante más de un siglo, estos edificios —ubicados frente a frente— representaron el centro de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Hoy siguen activos, aunque el Congreso Nacional se trasladó a Valparaíso en 1990.

¿Qué importancia tiene la Plaza de Armas?

Es el kilómetro cero de Santiago, lugar de fundación de la ciudad en 1541. A su alrededor se concentran los edificios más antiguos: la Catedral Metropolitana, el Palacio Consistorial y el Correo Central. Es una zona animada y llena de vida local.

¿Qué se puede ver en el Museo de Arte Precolombino?

El museo alberga una de las colecciones más completas de arte indígena de América, con piezas de más de 10.000 años de antigüedad. Desde cerámicas andinas hasta tejidos mapuches, ofrece una mirada fascinante a las culturas originarias del continente.

¿Qué fue el “Barrio de la Bolsa”?

A fines del siglo XIX, Santiago se consolidó como centro financiero del país, desplazando a Valparaíso. En torno a la Bolsa de Comercio surgió este barrio de elegantes edificios neoclásicos, reflejo del auge económico de la época.

¿Qué es la Iglesia de San Agustín y por qué es famosa?

Es una de las iglesias más antiguas de Santiago, construida en 1608. Alberga el Cristo de los Milagros, una imagen que —según la tradición— sobrevivió intacta a varios terremotos, incluso cuando la cruz se partió. Es uno de los templos más venerados del centro.

¿Por qué se dice que Santiago desplazó a Valparaíso en importancia económica?

Tras el terremoto de 1906 y el desarrollo del ferrocarril, muchas empresas trasladaron sus oficinas a la capital. Santiago se convirtió en el nuevo motor financiero y político del país, mientras Valparaíso conservó su carácter portuario y bohemio.

¿Dónde cenar o pasear al final del día en Santiago Centro?

El plan perfecto es ir al Barrio Italia, un área llena de restaurantes, tiendas de diseño y galerías. Ideal para cerrar el día con una buena cena, una copa de vino y el ambiente creativo que caracteriza a la nueva generación santiaguina.

A continuación Museo de Arte Precolombino en Santiago de Chile: un viaje al alma de América.

Ó

A continuación Día 2 en Santiago de Chile: arte en Bellavista, vino en Vitacura y miradores entre cerros.